私はデスゲームもの大好物ですが、【今際の国のアリス】はただのデスゲームではありません。

生きるか死ぬかの瀬戸際で気づく「生きる喜び」。

『今際の国』では、それまで人生が上手くいっていなかった者が生死と隣合わせの状況で、生きる情熱を取り戻していったりする。

現実世界で生きる意味を持たなかった者、なんとなく生きてきた者が本当の「自分の生」を知る。

悩みながら生きる姿は、どうしてこんなに熱く見えるのか…!

作者の麻生羽呂さんは工学部だったようですが、心理学の知識が至るところに出てきていて、とても面白く読めます。

今回はそんな本作の感想を、ネタバレありで書いていきます!

本当はNetflixで新たなげぇむが始まる前に書き上げたかったのですが、間に合わなかった…。

読んだきっかけ

はじめて読んだのは、話題になっていた数年前です。

ちょうどNetflixでドラマが配信された頃だと思います。

漫画アプリで無料公開されているもの読んでいたのですが、「続きを買おう」と思っているうちにうやむやになって数年経ってしまいました。

この春に1巻から読み返して「やっぱり面白いやん!」と感動したので、今回は一気に最終巻まで読み切りました。

【今際の国のアリス】、めちゃくちゃ人気ありますよね!

今月25日にはNetflixで新たな「げぇむ」も始まりました。

最初はただのデスゲームだと思っていたのですが、なぜこんなにもハマったのか?何がただのデスゲーム漫画ではないところなのか?というのを自分なりに考えてみました。

まず1つめは、心理学用語が効果的に使用されていること。

なので心理学マニアの私は、心理系用語が出てくるだけでテンション爆上がりです!

2つめはは、主人公アリス(有栖良平)が自分ととても重なること。

アリスは自称「落ちこぼれ」です。

父親に優秀な弟と比べられて、家族の中では腫れ物扱いをされている。

そして、毎日をなんとなく過ごしていました。

そんなアリスが、今際の国の“げぇむ”で人の死を経験したり、自分自身も死の危険を間近に感じる中で、精神的に成長していきます。

「生きるとは何か?」と問い続けるところが、【夜と霧】にも通じるところがあると個人的に感じました。

【ネタバレ】心に刺さった場面3選

全18巻で、完結しています。

その中でもとくに私の心に響いたエピソードを3つ、紹介させていただきます。

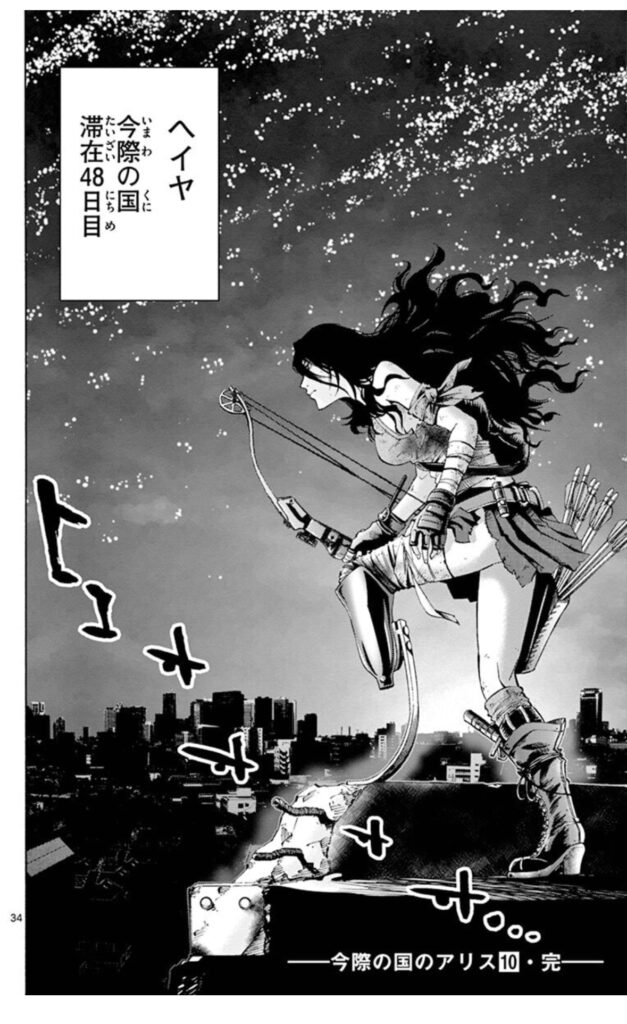

好きなキャラはヘイヤ

【今際の国のアリス】では、私好みの魅力的なキャラがたくさん出てきます。

その中で一番好きなのは「塀谷朱音」!

10巻より。

キャラデザもすごく好みなのですが、今際の国でのこの“ヘイヤ”が出来上がるまでに、彼女はさまざまな苦難を経験してきました。

ヘイヤは今際の国に来た初日に、「かまゆで」という「げぇむ」にエントリーしました。

このげぇむ、最悪です。

難易度“すぺえどのなな”ですが、ぶっちゃけムリゲーじゃね?って私は思ってます。

こんなん即死か、生きてても最終的な生存率はほぼ0やろ…。

今際の国のげぇむには難易度があって、トランプのマークと数札の大きさで表されます。

「すぺえど」は体力戦、「くらぶ」はチーム戦、「だいや」は頭脳戦、「はあと」は人をおちょくるような心理戦です。

数札の数字が大きくなるほど難易度は上がります。

ヘイヤが参加した“すぺえどのなな”は開始直後に彼女以外全員げぇむおおばぁになってしまいます。

嘘やろ…と思いました。だって、さっきキャラ紹介の名前テロップ出てたばっかやん…。

ヘイヤはなんとか生きていましたが、大けがをしている中、熱気が充満しているドーム内を出口を目指して進まなければなりません。

暑さで喉が渇いたけど、そこに湧いている水は熱い温泉だから飲めない。

疲れて壁に手をつこうとしたら、熱気で高温になった金属で火傷する。

ただのギャル女子高生だったヘイヤが生き残ったのは、協調性がなくて人と違う行動を取ったから。

私はヘイヤ初登場時、彼女の協調性のなさと横柄さを見て「こいつ、感じ悪いなあ!嫌いやわあ」と思っていました(笑)

しかし、彼女は生きるために流れる血を止めようと高温の金属で肌を焼く。

そして、自分だけが1人生き残って過酷な状況の中、諦めず前へ進む覚悟も並の精神力ではできないはず。

すごい。彼女の「生きたい」という根性に心を打たれた。

彼女は弱音を吐きながらも、とても強い。

ドームから脱出しようとダクトの中を通るけれど、分かれ道で究極の選択を迫られたり、一度危機を回避できても更なる絶望に何度も突き落とされるヘイヤ。

その度に、自分を信じて前へ進む姿を見ていると、最初は嫌いなタイプだと思って小生意気に感じていたヘイヤを応援したくなってきます。

てゆうか、本当に他の人は全滅したんだ…。

「実は生きてて再会」というのも期待していましたが、ダメだったようです…。

極限状態の中、大怪我をして動けなくなってしまった時に、母親のことを思い出すヘイヤ。

母親がクズなせいで、同級生からいじめられていたこと。

クズの母親の子供はどうせクズな人生しか歩めないと、母親を呪う彼女。

そして、母親といつもの男が旅行のために乗ったバスが事故に遭って、母親が死んだことを思い出す。

どんどんドームが崩れて死が近く鳴っていく中で、クズの母親と同じようにクズの子である自分が死んでいくのは、すべて母親のせいだ…!と彼女は泣きながら自分の人生を振り返ります。

瓦礫が崩れていく音が聞こえる。

ふと彼女はポケットから、水ポチャしたケータイを取り出す。

「(ケータイが)生きてたらキセキ」だと言いながらケータイの電源をつけると、奇跡的に電源がつきました。

そして、カメラの録画ボタンを押して、友だちや父親、母親へとメッセージを残します。

だけど、母親への恨み言の途中で停止ボタンを押しました。

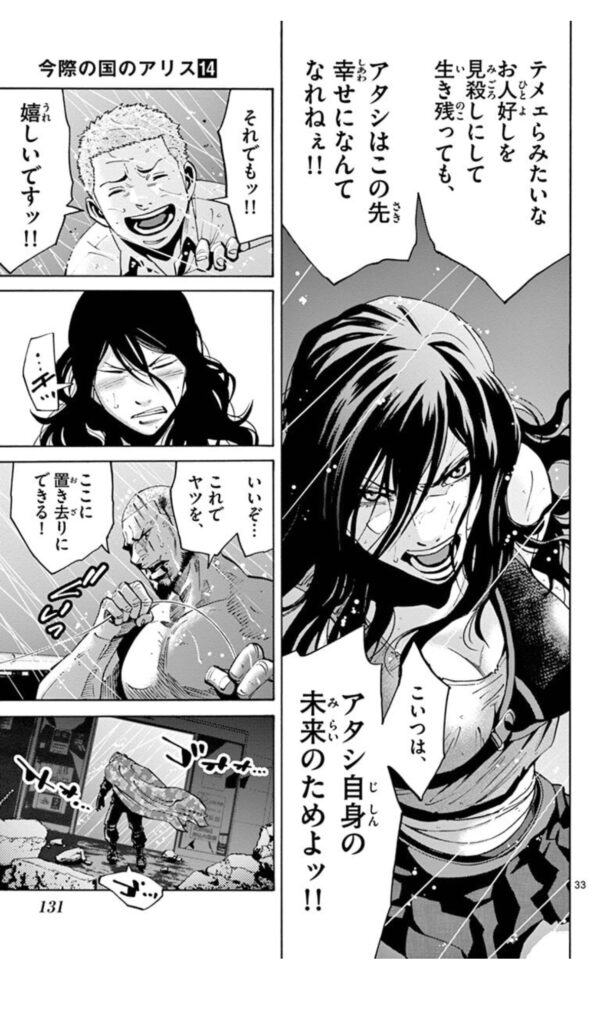

それから、改めて録り直した最初の言葉は『これを見ている、未来のアタシへ』。

10巻より。

めちゃくちゃカッコイイ。

短時間で思考を修正していく賢さもそうなんだけれど、「クズの子」のままで人生を終えず土壇場で自分と向き合い、未来の自分と約束する勇気。素晴らしい!

私が同じ状況にいたら、早々と生きることを諦めていると思う。

彼女の生きる執念と痛みに耐える力は尊敬すべきところです。

ヘイヤがこの時にした自分自身への約束は、その後も別のげぇむで出てきます。

14巻より。

ヘイヤはピンチの時は、いつも口癖のように「自分の未来のために!」と自分に言い聞かせています。

第一印象「好きになれないな」と思っていたヘイヤでしたが、「未来の自分のため」という彼女の生き方がすごく心に響きました。

さて、げぇむ「かまゆで」ですが、ヘイヤはようやく出口の近くまで来れたのに、さらに大きくドームが崩れて方角を見失ってしまいました。

腹を括って彼女は前へ進んだものの、さすがにもうここまでか…と思って諦めていたところ、死んだ母親の幻影が見えます。

その母親がヘイヤに謝り、そしてヘイヤも母親を許す言葉を口にします。

すると、母親の幻影がある方向へスッと指差すのです。

そこには光があり、ヘイヤはそこへ進めば出口なのだと分かりました。

無事♠7「かまゆで」をクリアしたヘイヤは一言、自分に言います。

「感謝しなさいよ…未来のアタシ…!!」

この先、もし自分が幸せを掴んでいたら、それは今の苦難を乗り越えた“自分”がいたからで、過去の自分の努力があったからこそ未来の今の自分へと繋がっている。

「今」を生きる私は、ついそのことを忘れてしまいます。

いつも「未来」のことばかり不安に思って、ここまでやってきた自分の道のりを振り返ろうとしません。

けれど、振り返ってみた時に「あの時の自分はすごくよくやった!」と言えることがあるはずです。

未来志向とは、塀谷朱音のことを言うのかもしれません。

ちなみにヘイヤの母親が出てきたのは、『サードマン現象』と呼ばれるものです。

雪山での遭難など生還が難しい過酷な状況において、極限状態に追い込まれた人間が何者かの気配を感じる現象。

そして、その何者かに「守られている」感覚を希望の糧に、奇跡的な生還を果たすのです。

これ、私は経験したと思っています。

遭難したとか死の縁にいたわけではないのですが、20代の頃に恋愛が上手くいかなくて、さらに仕事でも毎日罪悪感で押しつぶされそうになった時に見たのです。

罪悪感から明日がくるのが怖くて眠れず、毎日朝日が昇るまで眠いのを我慢して起きていました。

睡眠時間は1日3時間とかだったんじゃないでしょうか。

そんなある真夜中、床に座っていた私の後ろにふわっと光輝く女神のような存在が覆いかぶさってきて「大丈夫…」と言って消えていったんです。

あれが私のサードマン現象だと思っています。

その後、何か奇跡的な生還を果たしたとか現状が良くなったとかはありませんが、あの頃はものすごいストレスで脳がバグっていたのでしょう。たびたびこのような現象に遭遇していました。

👇こちらの記事にも同じ内容を書いています(大嶋メソッド的に)

この貸しはでかいわよ。いい加減な生き方してたら絶対許さないんだから…!!

感謝しなさいよ…未来のアタシ…!!

というヘイヤの台詞は、私の人生の教訓にもなっています。

学生時代から人生で何度も「明日から生まれ変わる!」と決意しては同じ失敗を繰り返してきた私にとって、ヘイヤの強さと生きる執念深さをとても尊敬しています。

失敗して絶望を感じるたびに「人生なんてもうどうでもいい…」と投げやりになっていた私とは反対に、どれだけ絶望を感じても一瞬落ち込んですぐに立て直す彼女の強さがとてもかっこいいと感じました。

催眠を悪用すな!

思いっ切りネタバレ言います。

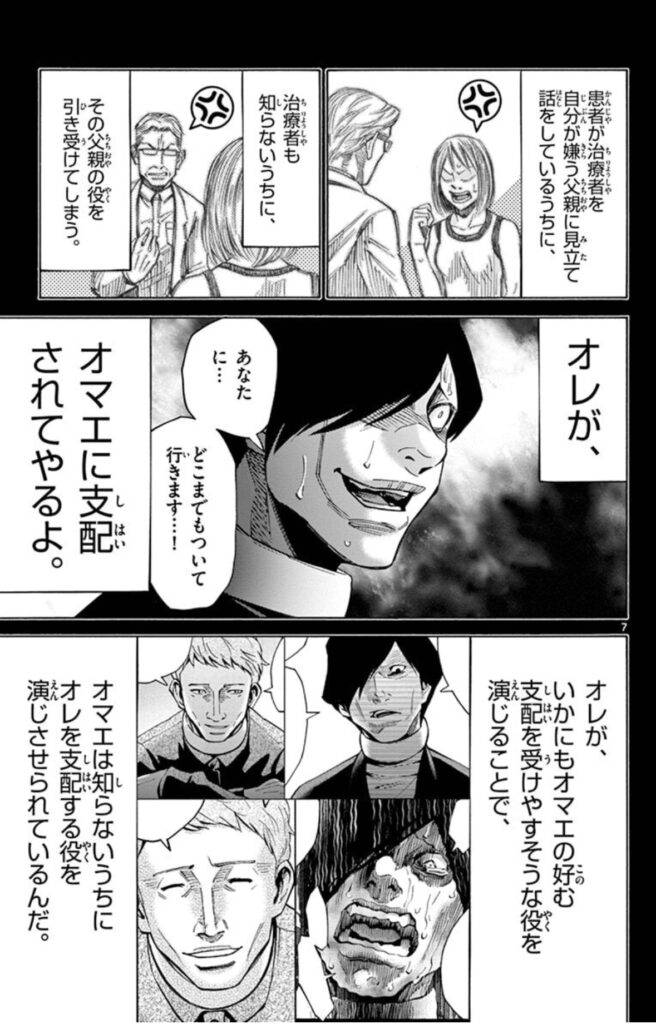

“はあとのじゃっく”は催眠療法士・松下苑治でした。

内藤了さんの藤堂比奈子シリーズもそうですが、「催眠」っていうと人を意のままに操れるイメージがあるからか、悪用するキャラ多いですね。

👇催眠が出てくる【ON】のネタバレ感想はこちら

「はあと」のげぇむなので、えぐい心理戦です。

げぇむ♡J『どくぼう』は、参加者の中に正体を隠して潜んでいる♡Jを見つけて「げぇむおおばぁ」にすることがクリア条件。

このげぇむの参加者たちは、自分で選んではあとのげぇむ会場を選んできただけあって、なかなか心理戦(というか支配)に長けた人物が多く登場してきてハラハラします。

その中でも「催眠」を扱うキャラが出てきたことで、テンション上がりましたね!

ただ、やっぱり催眠は人をマインドコントロールして陥れる手段として描かれているので、「催眠ってそんな怖いものじゃないよー!」と心の中で叫びながら読んでました(笑)

松下は催眠療法士というだけあって、「逆転移」を利用してあえて支配を受けやすそうな役を演じて逆に相手を支配しようとします。

(大嶋メソッドの支配者ってこんな感じ?)

13巻より。

そして、松下は心の中で「頭がいいと思ってるだろ?オマエは幻想の世界で自分に酔っているだけのただの異常者だ。」と毒づきます。

完全に支配者です。(大嶋メソッド的な)

私は誰が♡Jなんだろうと推理しながら読んでいたのですが、松下は完全にノーマークでした…。

一番弱くてアホそうに見えた松下がまさか♡Jだったなんて…!

大嶋先生の「支配者」理論でも、ただ嫌な奴だから支配者だ!というわけではありませんよね。

こうやって人は支配されていくのかと、漫画を読みながら恐怖を感じましたね…。

こういうところが作者の麻生羽呂さん、人間心理をよく勉強されていて流石だと感じます。

私のブログを読んでくださっているのは大嶋信頼先生が好きな方が多いので、あえて大嶋メソッドに絡めて書かせていただきますが、暗示というのは、意識を混乱させた時に掛かりやすくなりますよね。

逆説やイエスセットで意識を弱めて混乱した時に、「呪いの暗示、一丁上がり!」という感じで入っちゃいます。

松下苑治もそれをよく知っているので、洗脳する過程で相手の信念の矛盾や論理の破綻を気づかせるように、繰り返し時間を掛けて刷り込んでいきます。

13巻より。

催眠、めっちゃ悪いものみたいに見えるやん!

この技術をもっと人に役立ててくれ!!

催眠って、こんなんじゃないのよ~!と思いながら読む反面、「トランス状態」という言葉や後催眠健忘なども出てきて、催眠好きとしてはたとえ悪用されててもテンション上がります。

麻生さん、よくご存知で!!!と\( ‘ω’)/

ただ一点ちょっと残念なのが、松下苑治がやや雑魚だったということですかね…。

『どくぼう』に出てきた他のキャラたちが強すぎて、催眠は見事なんだけれど最後があっけなかったというか…。

もう少し強キャラ感持っててほしかったです。

『どくぼう』の登場人物で一番好きなキャラは、詐欺師のミツルギです。

彼の最期は印象的でした。

ミツルギは松下が♡Jだと見抜いていたのに、争いを避けるために最後まで誰にも言いませんでした。

私なら絶対に黙ってられない。

分かった瞬間「コイツが犯人だ!」と言い触らしまくる自信がある。

でも、それをしなかったミツルギがとても美しく、私も彼のように「みんなの平和」を守る人物になりたいと思いました。

その他、『どくぼう』に出てきた「イエスセット」テクニック。

12巻より。

3回以上「イエス」と言わせて、最後に暗示のメッセージを入れる。

(本来は悪用しちゃダメよ!)

イエスセット上手すぎ!

これは普段から悪用してるな…。

そして、松下の催眠の罠にハマらなかった勝者2人。

この2人はサイコパスとエゴイストなのですが、実は皆に隠れてパートナーを組んでいました。

なぜ生き残ったのかというと、ヤバはこう言います。

いいか、人を信用する、人を信頼するに足る根拠とは、「誘導」や「操作」などでなければ、「支配」でもない。

「洗脳」でも「信心」でも「正義」でも「催眠」でも「金銭」でも「恐怖」でも「誓約」でも「欺瞞」でも「服従」でも「和平」でもなく…

13巻より。

この後、今際の国の情報を集めたい2人に松下は拷問されます。

ギリギリのところで生かしてさらに松下から情報を得ようとしていた2人ですが、松下は耐えられず自ら死を選びます。

彼の最期もストーリー的に見事でした。

人の命を軽視して弄んだ♡J・松下苑治。

その行為に怒って復讐するのではなく、自分の欲を満たすために松下を痛めつけ、最終的に自ら望んで死を選ばせる。

サイコパスとエゴイストの2人はまったくそんなつもりなく、純粋にもっと今際の国について知りたかったのだと思いますが、混乱の中誤解し合ってげぇむおおばぁになってしまった多くのぷれいやぁのことを思うと、読者側である私は胸がスカッとした終わり方でした。

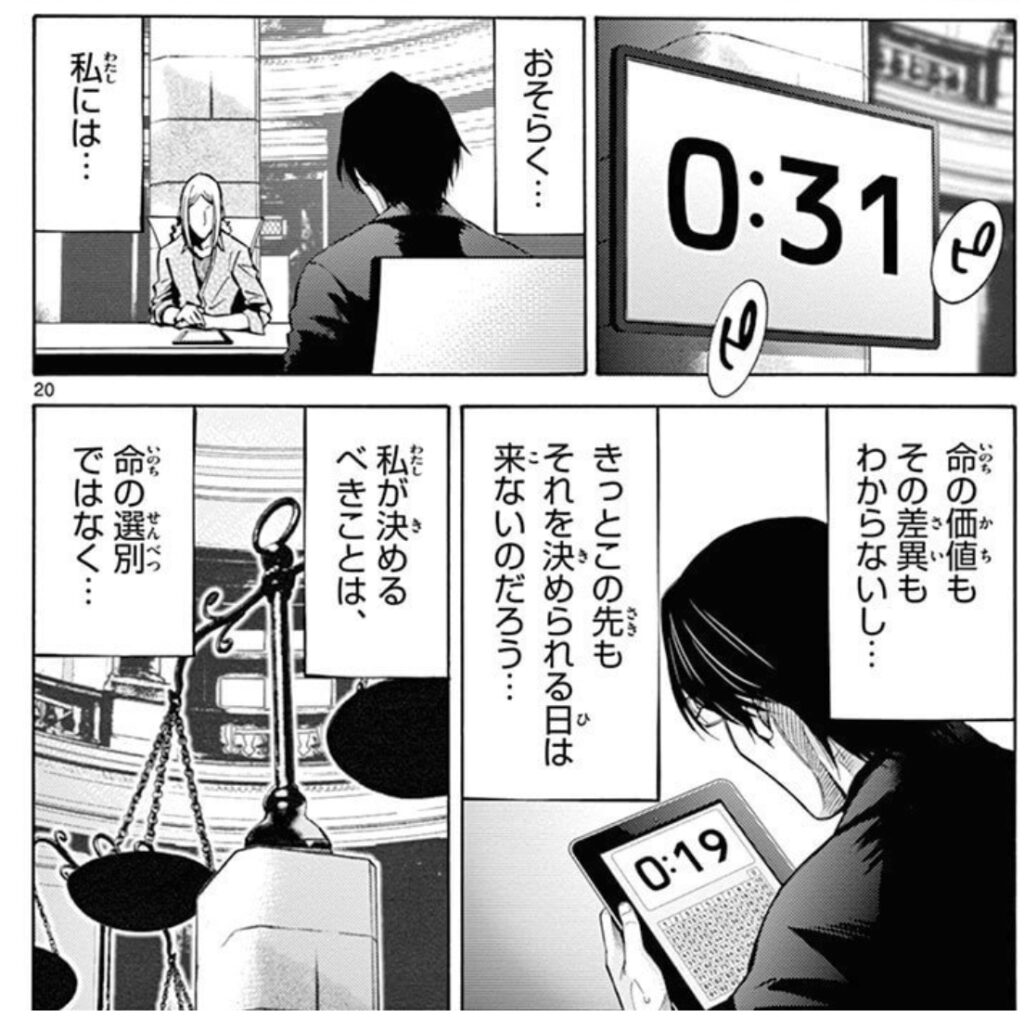

命の価値は平等でない

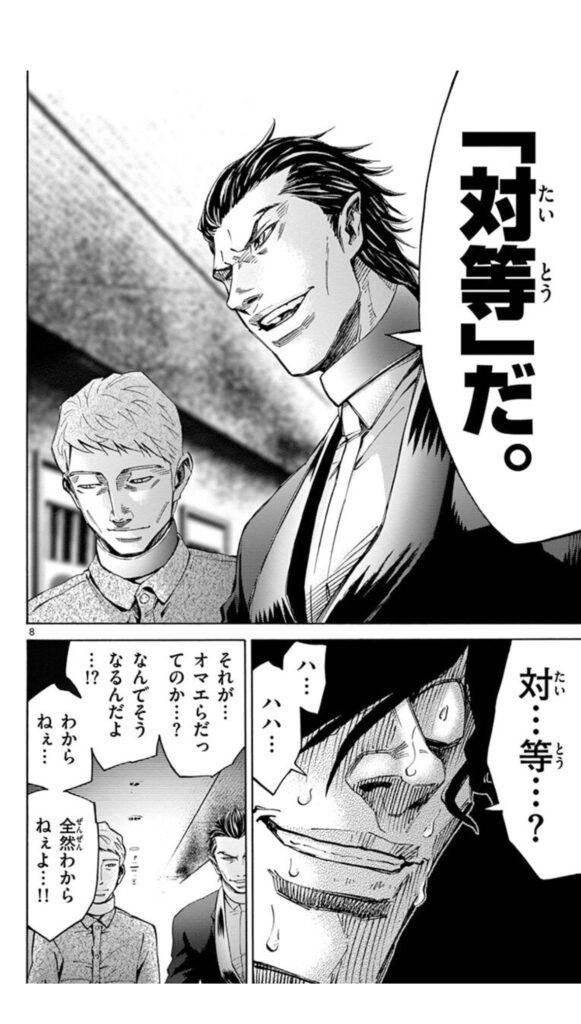

最終的に、クズリューとチシヤの一騎打ちとなったげぇむ『びじんとうひょう』。

かなり熱い展開でした。

ちなみに「美人投票ゲーム」とは、行動経済学の実験です。

19世紀にイギリスなどで行われていた新聞投票で、複数の女性の中から「一番美人だ!」と思う人に投票し、1位になった女性に投票した人に賞品が与えられる。

それを経済学者のケインズは、株式投資にも例えることができるとしています。

というのを元にしたげぇむなのですが、今までクールで知的な印象だったクズリューの弱い部分が出てきて、この話で一気に彼が好きになりました。

ずっとクズリューのことをスカしたいけ好かない野郎だと思っていたけれど、意地悪でサイコパスなチシヤが相手だったからか、とても親近感を感じました。

「今際の国」に来る前は、国際弁護士として働いていたクズリュー。

法の下に「命の価値は平等である」を理想に掲げていた彼は、アメリカに渡って“現実”を目の当たりにしました。

強者が弱者を食い物にしているような世界。

強い者が正義であり、助けを求めている弱者は持っていないものをさらに強者から搾取されていく。

マタイの法則です。

そんな「命の格差」に疑問を抱くけれど、彼は同僚に「博愛主義者」だと呼ばれ「もう少し、大人になれば?」的な言葉を投げかけられてしまう。

そして、クズリューはそんなもやもやした気持ちを吹っ切れず日、本へ帰国しようとしていた飛行機の中であの花火を見たんです。

しかし、彼のそんな過去を聞いたチシヤは

命の価値がわからないんじゃなく、命の価値を自分で決められないんだ

敬服せずにはいられないよ、あまりの青臭さと頭の悪さに。

とたたみかけます。

私にもグサグサと何かが刺さります…。

さらにトドメを刺すチシヤ。

平等だなんだと拘って、本当は…

アンタが一番、人の命に優劣をつけたがっているんじゃないのか?

「命の価値」でなくても、このチシヤの台詞は私の痛いところを突いてくる感覚があります。

「なんでこうなんだ」と自分が勝手に他人にショックを受けて拘っていることこそ、自分の姿なのかもしれない。

本当は誰かのせいではなく、勝手に自分が自分自身や他人に期待しているだけなのかもしれない。

しばし、2人の間に沈黙が流れる。

そして、チシヤは自分の命をクズリューに委ねるという意地悪な選択をする。

クズリューは、チシヤを蹴落として自分の命を守ろうとするのか?

それとも、チシヤの命を守って自分が死を選ぶのか?

クズリューが「自分で決める」ように仕向けるチシヤ。

私なら命がかかっている状況で、チシヤみたいな意地悪いことを仕掛けてくる親しくもないやつを一度でも助けてやろうとは思いません。たぶん。

けれど14回戦、クズリューはチシヤを勝たせます。

しかし次の15回戦もまた、チシヤはクズリューに勝敗を委ねます。

「オレも知りたいんだよ。あんたが最後に押す数字を。」と言いながら、クズリューに自分が選んだ数字を見せます。

チシヤもなかなかなギャンブラーです。

14回戦の時は、なんだかんだ言ってクズリューがチシヤを見殺しにできないことを見越して仕掛けてきたと思っていたのですが、そうではなかったようです。

クズリューは今際の国に来てからもずっと、人が人を蹴落とすような絶望しかない世界の中で、自分を犠牲にしてでも相手を助けるような人間の美しさが本当はあるのではないか?と、真実の美しさを探していたように思えます。

彼は、自分が不利になっても他人を助ける――そんな人にこそ命の価値があり、重きを置くべきと考えていたのかもしれません。

それに対して、チシヤは自分の命までもギャンブルに賭けて「生きている」ということを確認しようとしているのか、それとも、知能の高さ故に人間社会に馴染めない自分を内心自ら蔑み、自分の命こそ軽いものだと考えているのか。

残り30秒。

クズリューは思い出す。

そして、結論を出した。

16巻より。

今際の国に入国する前のクズリューは、「命の価値は平等である」を理想として生きてきた。

そして、「この世界が不条理に満ちていると誰もが感じているのからこそ、「理想」を持つことが何よりも必要なのではないか?」と掲げていた。

この言葉は、アメリカに行って、世界の不条理さを見て絶望してきた今の彼にこそ、必要な言葉だったのかもしれない。

このげぇむの最後も見事でした。

ぜひコミックを読んで確認していただきたいです。

死を前にした時に「どう生きて、どう死にたいか」と自分に問う。

これは、ロゴセラピーのフランクル博士の言葉を思い出します。

そして、チシヤの「生死を委ねる」選択と、クズリューの「自分には決められない」は、究極の無意識に委ねるなのかもしれない。

だからこそ、お互いの最後を見届けた時、勝者か敗者か関係なく、2人は相手に感謝したのでしょう…。

キャラクターの魅力:主人公が最初から最後まで激弱!

【今際の国のアリス】は全18巻あり、Netflxはシーズン2までありましたが、実は一度読むのと観るのを挫折しています。

理由は、げぇむ「かくれんぼ」の後でアリスが心が折れてしまったところで、私も衝撃を受けて折れてしまったからです。

傍観者側の私も辛過ぎた。

Netflix版だとチョータとシブキさんの2人の姿で号泣して、しばらく立ち直れませんでした。

そこから数年後に再チャレンジしたわけですが、私がこの物語を読み続けようという気にさせたのは主人公アリスの弱さです。

どっちかっていうと、ウサギかカルベのほうが主人公の器なんじゃないかと思うのですが、アリスの不安定なところがなんとなく自分に似ている気がして、物語を読み進めていく内に、アリスとともに自分も精神的に成長していくような感じがしていました。

家族の中にも社会の中にも居場所がなく生きているような死んでいるような毎日を送っていたアリスは、今際の国の“げぇむ”に巻き込まれていくうちに、命の素晴らしさを感じるようになっていきます。

不謹慎な感覚だけど、私もきっとアリスだと同じことを思っていたと思う。

今際の国に来て、なんか「ワクワクする!」。

毎日のように「明日、世界がなくなればいいのに」と世の中を呪っていた私は、もし自分が今際の国に行くことになったら、そこでこそ生き生きと輝けるような気がする。

そして、そんな私の誰にも言えない不謹慎な気持ちを、アリスが代弁してくれているようでした。

しかしアリスはやっと取り戻した生きる喜びも束の間、親しい人がげぇむで命を落とすたびに自分を責めて生きることを放棄しようとするし、二度とげぇむに参加しないと誓ったりする。

もう誰の死も見たくないと思いながら、それでも戦うことを選んだり、落ち込んだり怒ったりして、もがきながら前へ進む。

最後のげぇむでは、アリスは勇んで出掛けたげぇむの中で、元・精神科医のミラに心の中をえぐられて、ウサギの声が聞こえなくなってしまう。

なぜ私がアリスの弱さに共感するのか、アリスの弱さを自分と重ねてしまうのかというと、アリスが「いらない子」だったからかもしれません。

ミラに幻覚剤の一種を盛られて、アリスは深い幻想の世界へと沈んでいく。

扉を開けて道を降りていくと、子供の頃の自分の姿が見えてくる。

両親の期待に応えられない自分。

優秀な弟と比べられる自分。

出来損ないの自分。

アリスはそれらの記憶を眺めながら「なぜ生きなければいけないのか…?」と呟く。

ミラは言う。

アリスが「今際の国はなんなのか?」という「答え」に異常に執着していたから、ミラの罠に引っ掛かってしまったということ。

そして、彼はずっと「今際の国」の正体を知りたいと思っていたいけれど、本当はそうではなく、「自分が生きている理由」を探していたんだということ。

18巻より

アリスは、いや、今際の国でさ迷うすべての人が、「今際の国とはなんなのか?」ということを知りたいと思いながら、その実は「それでも自分が生きる意味」を求めていたのではないか?

そして【今際の国のアリス】とは、デスゲームに見えて、実は1巻から最終巻までかけて、アリスが自分の幼少期のトラウマから立ち直っていく物語なのだと思っている。

今際の国に来る前は、すべてを諦めて「自分はクズだ」と決めつけていたアリスは、きっと思考停止をしてしまっていたんだろう。

何をやっても自分は変われない、無意味だと思っていたのかもしれない。

けれど今際の国に来て、人の生死に触れて、極限状態で「生きる」ということを考えなければならなくなった。

さらに、今際の国に来る前とは違う人間関係を築いていく中で、人の弱さも強さも知っていったアリス。

ウサギとの対話の中で、自分から見えている世界がすべてではないと知ったアリス。

きっと、それまで視野狭窄になってしまっていた。

一見アリスは「死」を乗り越えるたびに精神的に強くなっていたように見え、何度も絶望を経験して立ち直っていったはずなんだけれど、それでもミラの罠にハマってしまうぐらい、実は根本的に何も変わっていなかったのかもしれない。

これは、私が毎日「明日こそは生まれ変わって新しい自分になる!」と決意して、やっぱり何も変えられなかったあの時の感覚ととても似ている。

アリスはミラに飲まされた幻覚剤の幻想の中で、ずっと避けてきた「自分の本音」と対峙する。

そのもう一人の本音の自分は、「人と通じ合ってるなんて幻想だ」と言う。

人は孤独だろうが!と、アリスに突きつけてくる。

アリスはずっと「一人ぼっちだ」と思いながら、それを認めたくなかったんだろう。

本音の自分は、アリスに言う。

一度くらい、ちゃんと聞いとけ。

オマエの、本当の声くらいさ。

生きる理由?意味?「答え」?そんなもん、知ったことか!(18巻より)

悩みの「答え」は人の数だけあるし、同じ人でも常にその「答え」は変わっていく。

そして、出した「答え」はすべてが正解で、生きている限りまた悩みはやってくる。

そんなことを、本音の自分はアリスに語る。

ヘイヤは、「自分の未来のため」に今を生きる。

クズリューは、「自分が価値を決めない」ことを理想として生きる。

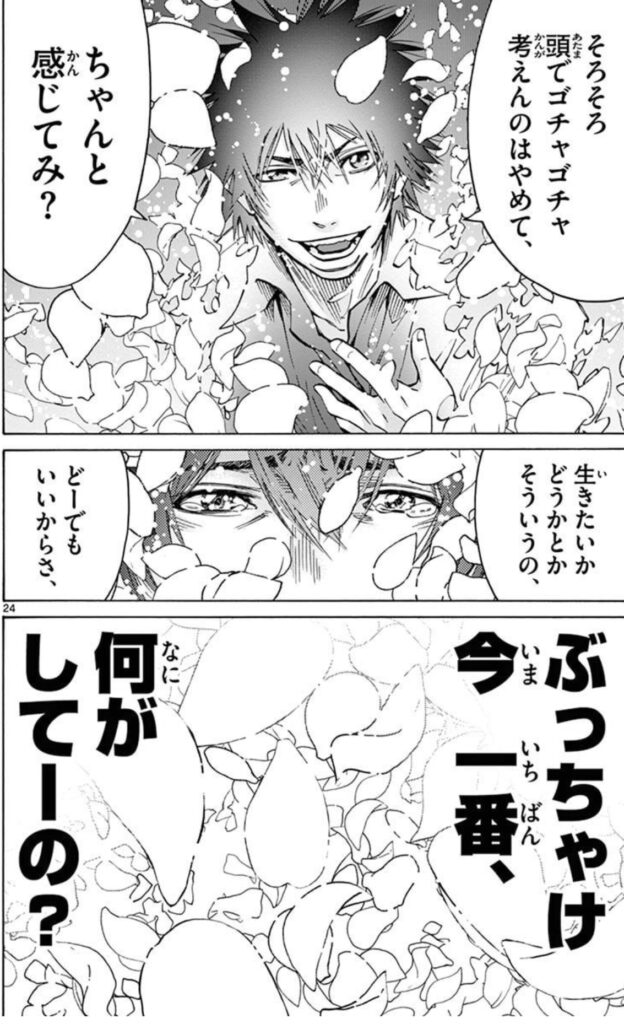

アリスの本音は、「それでも誰かとともに歩めたら」けっこういいんじゃないかなあと言う。

未来とか理想とかそんなのどうでもよくて、「何がしたい?」と自分の本音に問われた時に、アリスの心には「ただ、握るだけでいいのよ…」と手を差し伸べてくれるウサギが浮かんできた。

アリスは、ただウサギともう一度手を繋ぎたいと思った。

一緒にご飯を食べたい、2人で家でゴロゴロしてたい、毎日一緒に笑いたい…ただウサギに、そこにいてほしい!

ただウサギが生きていてくれるだけでいい!!

【今際の国のアリス】を読んでいて、人の生きる意味というのは人それぞれに人の数だけあるのだということを知った。

もしかしたら、それは当たり前のことだったのかもしれないけれど、私もまた、生まれてからずっと「生きる意味」を探しているから、デスゲームに魅力を感じるのかもしれません。

小学生の頃、同じクラスの男の子が毎日の宿題の日記に「生きる意味とはなんだろう」といったことを書いた。

それを読んだ担任は、「こんなこと考えてるやつはあかん!」みたいなことをクラス全員の前で名指しで笑いものにした。

私も日々「生きること」について考えていたから、その男の子にとても共感したのだけれど、担任の言葉で「生きる意味とか考えてるやつはダメなやつなんだ」とその時に刷り込まれてしまった。

だから、長年人前で心理学とか哲学が好きだということを隠してきたし、今も精神的なものが好きだと言うことに少し抵抗がある。

「そういう目」で見られると思ってしまうから。

物語から感じたテーマ・メッセージ:なぜ私は生きる?

主人公アリスの心の揺れや弱さを通じて、生きる意味を問われている作品のように感じます。

今際の国では、ビザが切れる前にげぇむに参加しないとレーザーで殺されてしまうので、嫌でも「死」と毎日向き合います。

自分が生きるために他人が死ぬことになったとしても、自分は「生」を選ぶことができるのか?

他人の生を奪ってまで、自分には生きる価値があるのか?

自分の選択で他人の命が消えることになるなんて、考えただけでも発狂してしまいそうです。

私はヘイヤに一番共感したので、私の生きる意味はヘイヤに近いのかもしれません。

後で振り返った時に「あの時、努力したから」と言いたいから、今を生きている。

でも、中には私と違ってチシヤのように生きたい人もいれば、ニラギのように憎悪を抱きながらそれでも人と関わりたいと思うのかもしれない。

好きなキャラ、苦手なキャラから「なぜ私は生きているのか?」を考えてみると面白いかもしれません。

アリスも言っていましたが、「とにかく、それでも生きている」。

ちなみに私の持論ですが、もし私が街灯インタビューで「あなたはなぜ生きていると思いますか?」と問われたとしたら、私は「生きることに意味はないけれど、せっかく人間として生まれたんだから意味を持って死にたい」と答えると思います。

いろいろあって、私は何度も「もう生きていたくない」と思いながら生きてきました。

そんな私なので、当然常に「なぜ私は生きるのか?」も同時に考えています。

私の中の1つの結論として、「生まれた」のはただ偶然であること。

何か使命を持ってとかではなく、ただ生まれてから死ぬまで細胞が分裂していくだけだと思っています。

でも、人間は賢いからさまざまなことを言語化して理解しようとするし、人間の長い寿命の中、漫然と生きるのは退屈すぎるじゃないですか。

だから、「生きる意味」を持って生きた方が、有意義なんじゃないかと思っています。

あなたはなぜ生きていると思いますか?

まとめ:こんな人におすすめ

デスゲーム好きはもちろん、ぐいぐい引き込まれる世界観だと思います!

自分が今際の国に行って毎日げぇむに参加しなければならないってなったら、正気を保てない…と思いながら読んでいました。

シブキさんとかチョータみたいな感覚が、一番リアルな私に近いかなと思っています。

でも、やっぱりウサギのように芯があって強く逞しい女性になりたいし、キューマのように敵味方関係なくフレンドリーにフェアにいたいとも思ったりもします。

つまり、どのキャラも魅力的です!!

ただの「いいやつ」なだけでなく、その裏の顔があったり、人前では見せない弱さがあったり、内面の葛藤やそれぞれのキャラのストーリーがとてもしっかりしています。

ニラギのように好きになれないヒーラー役でも、人間臭さがあり「本当はいいやつなんだろ?」的な描写もあったりして、麻生さんは人の多面的な心理描写がとても上手いなあと感動します。

きっと脇役も含むすべてのキャラに、気持ちを込めて描いてらっしゃるのだと思います。

登場人物がかなり多いのに、どの人物も似通ったところがなくキャラが立っています。

その個性的なたくさんの登場人物があらゆる関わり方をして、人間関係に科学変化を起こしていくところも面白いです。

ちらちら心理学用語が出てくるので、私はそれだけでもテンション上がりましたが、アリスが最後に心理の道へ進んだのもうれしかったですね~。

そんなわけで、麻生羽呂さんの【今際の国のアリス】、まだの方はぜひ読んでみてください!

コメント