遺伝子検査を受けてみた!の続きを書いていきます。

今回は【能力】です。

正直この検査結果を見た瞬間はとてもショックだったので、できれば書きたくないと思っていたのですが、調べてみるとそんなにショックを受けることもないなあというのが分かりました。

遺伝子よりも、生まれてからどのように生きるのか、環境の方が大切なんです。

元々の遺伝子の能力が低かったとしても、その後の努力でなんとでもなります。

今回は長めになります。

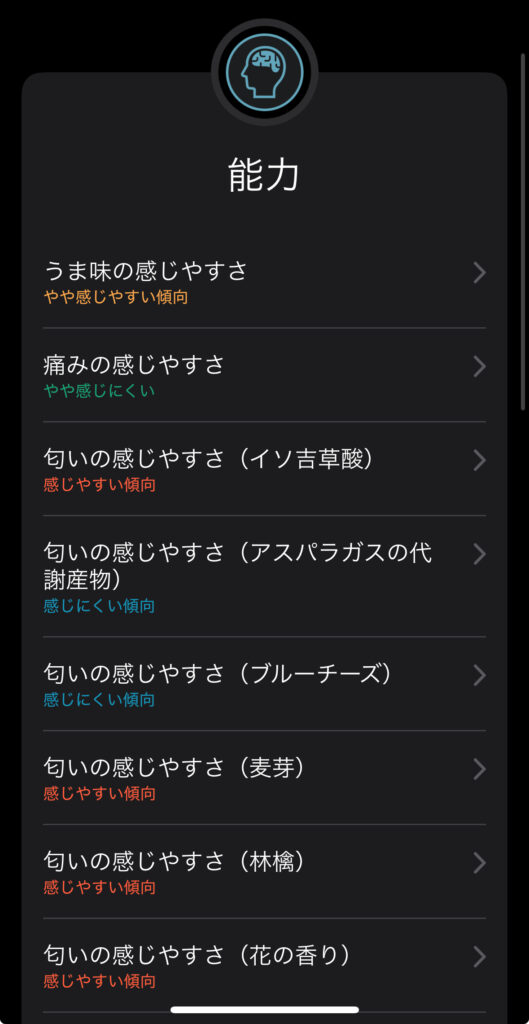

項目は、こんな感じです。

Gene Lifeさんからのメッセージを参考にして、自分の経験や知識を交えながら記事を書いています。

本家の検査結果はここに書いた数倍以上の情報量がなので、気になる方は是非とも遺伝子検査を受けてみてください。

👇GeneLife遺伝子検査

- うま味の感じやすさ

- 痛みの感じやすさ

- 匂いの感じやすさ(イソ吉草酸)

- 匂いの感じやすさ(アスパラガスの代謝産物)

- 匂いの感じやすさ(ブルーチーズ)

- 匂いの感じやすさ(麦芽)

- 匂いの感じやすさ(林檎)

- 匂いの感じやすさ(花の香り)

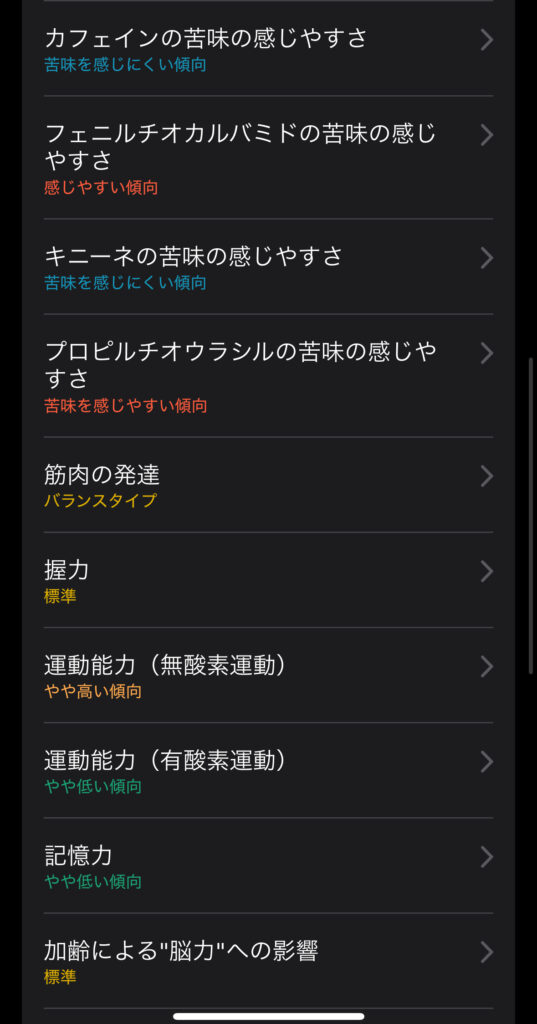

- カフェインの苦味の感じやすさ

- フェニルチオカルバミドの苦味の感じやすさ

- キニーネの苦味の感じやすさ

- プロピルチオウラシルの苦味の感じやすさ

- 筋肉の発達

- 握力

- 運動能力(無酸素運動)

- 運動能力(有酸素運動)

- 記憶力

- 加齢による“脳力”への影響

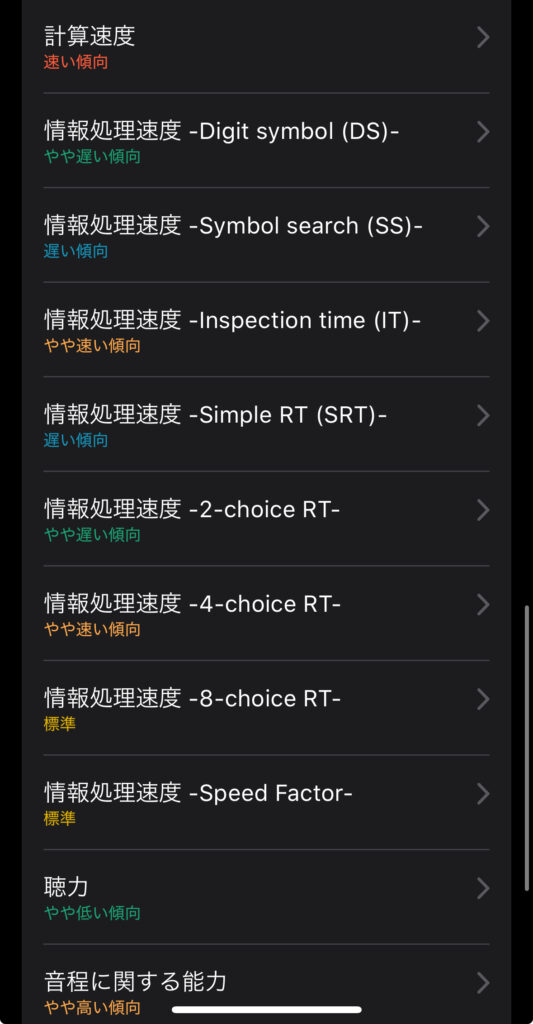

- 計算速度

- 情報処理速度 -Digit symbol(DS)-

- 情報処理速度 -Symbol search(SS)-

- 情報処理速度 -Inspection time(IT)-

- 情報処理速度 -Simple RT(SRT)-

- 情報処理速度 -2-choice RT-

- 情報処理速度 -4-choice RT-

- 情報処理速度 -8-choice RT-

- 情報処理速度 -Speed Factor-

- 聴力

- 音程に関する能力

- 私が受けた知能検査について

- 関連遺伝子とは

- Gene Life遺伝子検査キットはこちら

- ひとこと

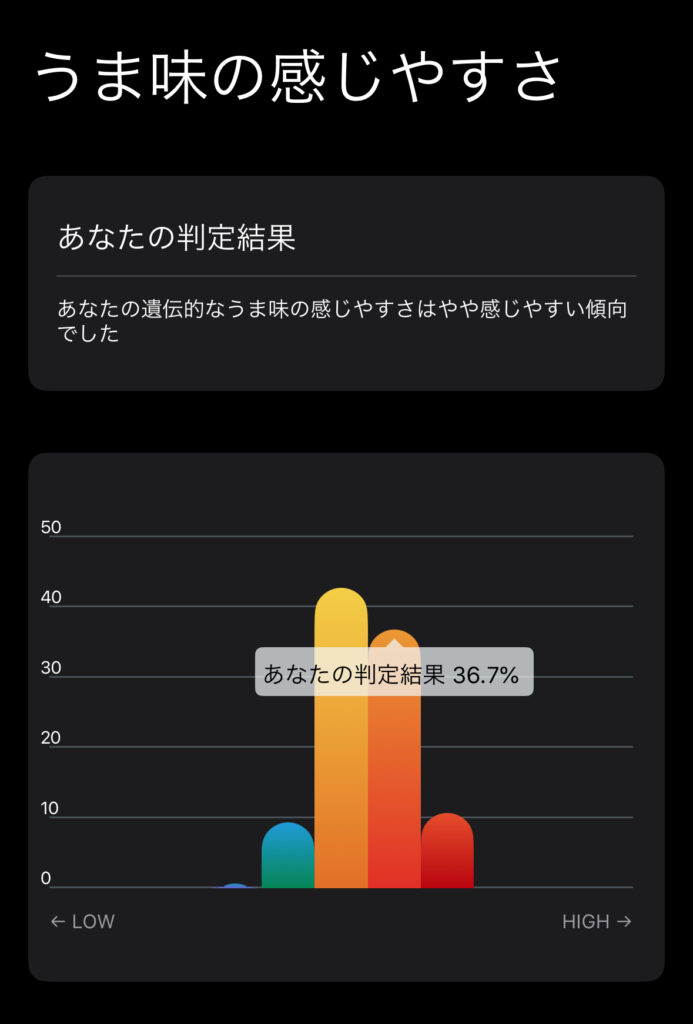

うま味の感じやすさ

私はやや感じやすい方で、多数派です。

この項目は「感じやすい傾向」「やや感じやすい傾向」「標準」「やや感じにくい傾向」「感じにくい傾向」の5段階判定です。

「うま味」と言うのは、味覚の1つです。

味覚は、塩味・酸味・苦味・甘味・うま味です。

辛味っていう味覚はなくて、辛さは実は痛みらしいです。

余談ですが、今年に入ってからずっと好みの味と性格についての論文を探していましたが、つっしーさんによると血液型診断ぐらいの信憑性だそうです。

つまり、占いみたいなもんです。

Gene Lifeさんからの提案に、”特にご家庭内でうま味の感じやすさに違いがある場合、味付けの仕方に配慮する必要があるかもしれません。”と書かれていました。

うま味って人とどれぐらい同じように感じているのか比較できませんが、私は美味しいもの大好きですね。

食、大事です。

食事がただの作業になってしまっていて味がどうでもいい時って、なんだか生きる張り合いもなくなってきます。

関連遺伝子は、TAS1R3、TAS1R1。

TAS1R3は、うま味や甘味を感知するタンパク質を産生する遺伝子。

TAS1R1は、うま味を感知するタンパク質を産生する遺伝子だそうです。

TAS1R3は、大嶋先生のブログでも「味音痴の遺伝子コード」として紹介されていました。

美味しい!が感じられると楽しい!も感じられるようになって、美味し~い人生が歩めるかも!?というお話ですね。

私はこのお話、大好きです。

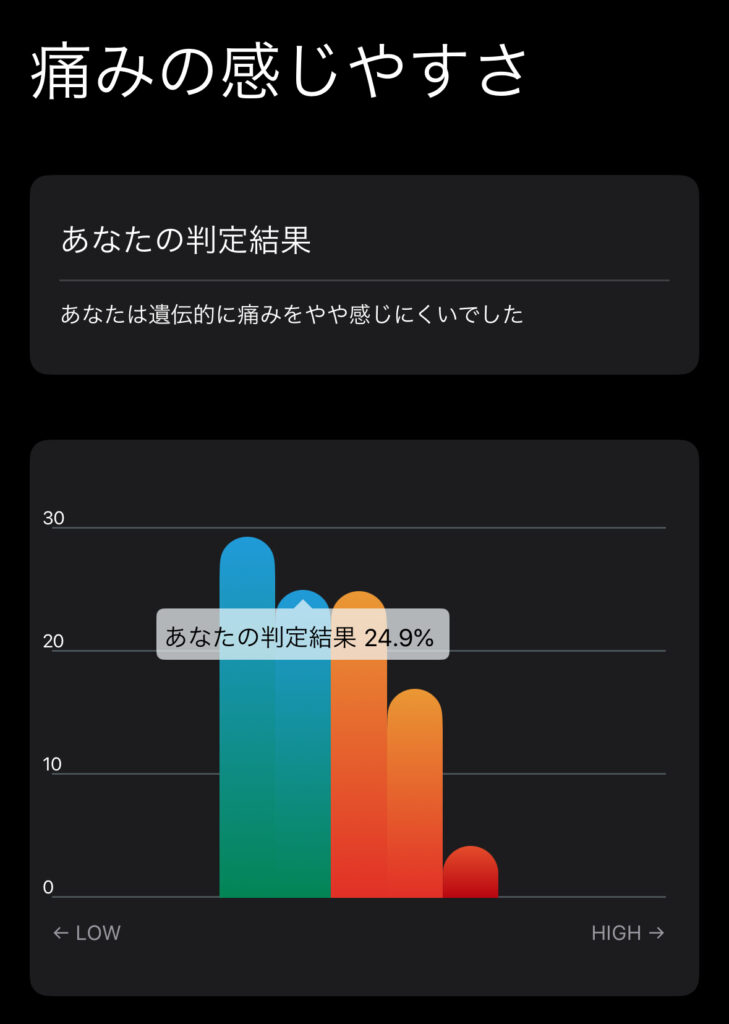

痛みの感じやすさ

「感じやすい傾向」「やや感じやすい傾向」「やや感じにくい傾向」の3段階判定です。

私は痛みを感じにくいタイプでした。

うーん、分かるなあ。

まず、怪我をしていて血が出ていてもしばらく気づかないことが多いです。

そして、我慢強い。

人よりも痛みに強いんじゃないなあと思っていました。

でも、それってただ単に痛みに鈍いだけだったのかもしれません…。

トラウマで痛みが麻痺しているのかなと思っていた時期もあるのですが、遺伝的に痛みを感じにくいだけだったわけです。

ただ、痛い場面を見るのが苦手です。

たとえば注射の針だったり、ドラマや小説のバイオレンスな場面からは目を逸らします。

また、このグラフで気になるのが、痛みを感じにくい人が一番多いということ。

Gene Lifeの解説では”感じやすい傾向と判定された方は、遺伝的に痛みを緩和する脳内機構の活動が弱めの傾向の人であり、痛みを感じやすい傾向にある方です。”と説明されています。

ということは、痛みを感じにくいのは、適切に痛みを緩和する作用が働いているってことなのかなと。

決して「痛みの限界を超えても何も感じないぜ!」といった狂った感覚ではないということですかね。

関連遺伝子は、LEP、COMTです。

COMTって痛みと関係あるんですね。

大嶋先生の【あなたを困らせる遺伝子をスイッチオフ!】の中では、怒り関連の遺伝子として登場します。

ドーパミンとかアドレナリン、ノルアドレナリンなどの神経物質と関連があるので、だから「痛い!」と快感がセットなんですよね。

脳内麻薬で痛みを麻痺させるってあれです。

COMTは大嶋メソッドでもお馴染みの遺伝子コードですね。

前回の遺伝子検査結果の【喫煙量】のところにCOMT、【甘いもの摂取傾向】のところにもLEPの解説を記載しています。

大嶋メソッドでCOMTは完璧主義と恥、強迫性、潔癖症の遺伝子コード。

LEPは、新陳代謝が落ちているから痩せない人向けの遺伝子コードです。

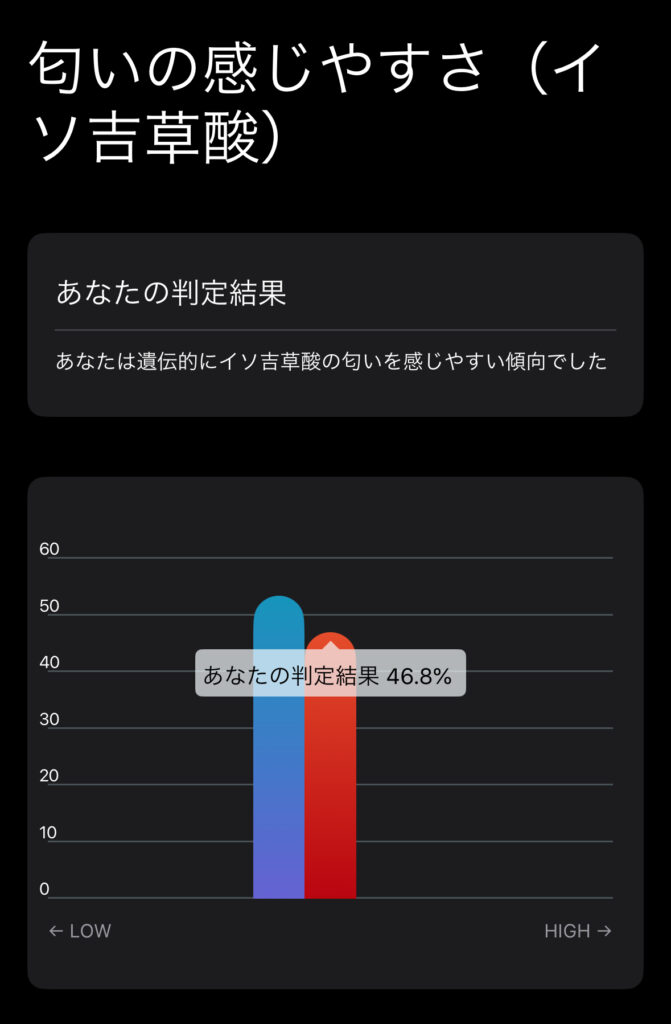

匂いの感じやすさ(イソ吉草酸)

「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階判定ですが、そもそもイソ吉草酸ってなんやねん!と思って調べました。

脱いだ後の靴下とか足の裏の匂いとか、汗臭さ、加齢臭という不快な匂いの原因物質となるものを「イソ吉草酸」と呼ぶそうです。

私は感じやすい傾向でした。どっちかというと少数派なんですね~。

イソ吉草酸の匂いかは分かりませんが、私は自分で鼻が良い方だと思っています。

変な意味ではなくてですね、対面に座っている人の口臭から胃の具合を察したり、なんとなく血のにおいがすると思ったら友人が生理になっていたり(友人は気づいていなかった)などがあります。

ゆえに、自分の匂いがもし人に不快感を与えていたら申し訳ないと思って、かなりの頻度でマウスウォッシュをしたりタブレットを舐めたりしたり、家のクローゼットには消臭や芳香剤を置きまくっていました。

(それはもう自臭症だろ!)

コンサートや電車内で隣に座っている人の足の匂いや汗のにおいが気になるっていうのもよくあります。

もちろん、自分の匂いもすごく感じます。

関連遺伝子はOR11H7で、イソ吉草酸を感知する嗅覚受容体を産生する遺伝子だそうです。

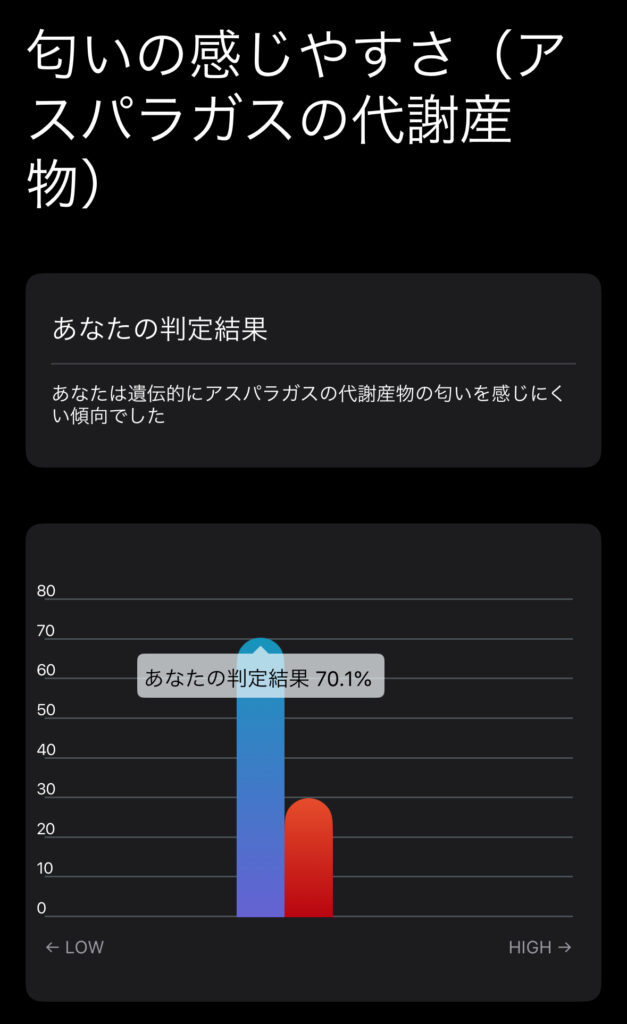

匂いの感じやすさ(アスパラガスの代謝産物)

「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階判定で、私は多数派の感じにくいタイプでした。

アスパラガスの代謝産物とはなんぞや?ってことですが、これはアスパラガスを食べた後の尿の独特な匂いを感じやすいか否かという項目だそうです。

どんな匂いかというと、硫黄臭みたいです。

特に腐った玉ねぎやスカンクの臭いがするそうですが、それは普通の屁なんじゃないかと思ったりします…(違うんかな)。

私は遺伝的に感じにくい体質なので、どんな匂いか想像できないのかもしれません。

関連遺伝子は、OR2M7とOR14C36。

OR2M7は、遺伝子嗅覚の受容体の一種を産生する遺伝子だそうです。

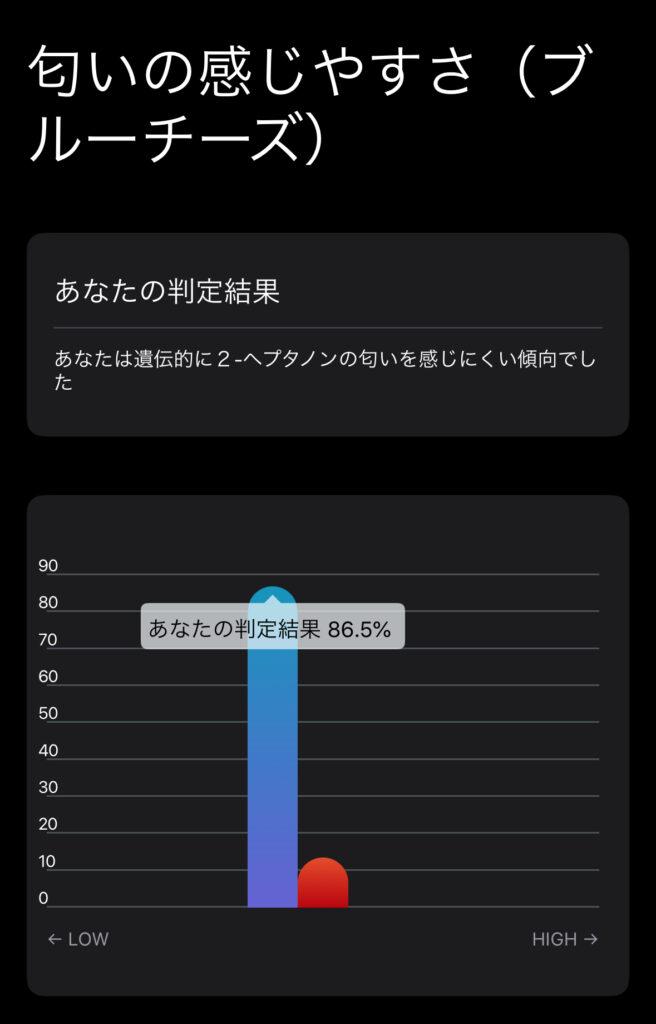

匂いの感じやすさ(ブルーチーズ)

遺伝的に、2⁻へプタン(ブルーチーズの匂い)を「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」のに2段階判定で評価されています。

私は感じにくい傾向で、多数派でした。

チーズ系は基本的に好きなのですが、ブルーチーズはあまり好みの匂いじゃなかった記憶があります。

それほど食べた記憶がないので曖昧ですが、匂いを感じにくいということは逆に平気で食べられるってことなんじゃないか?と思ったりしたので、今度改めてブルーチーズに挑戦してみたいです。

関連遺伝子はLOC105373996なのですが、現在研究中の遺伝子だそうで詳細は不明です。

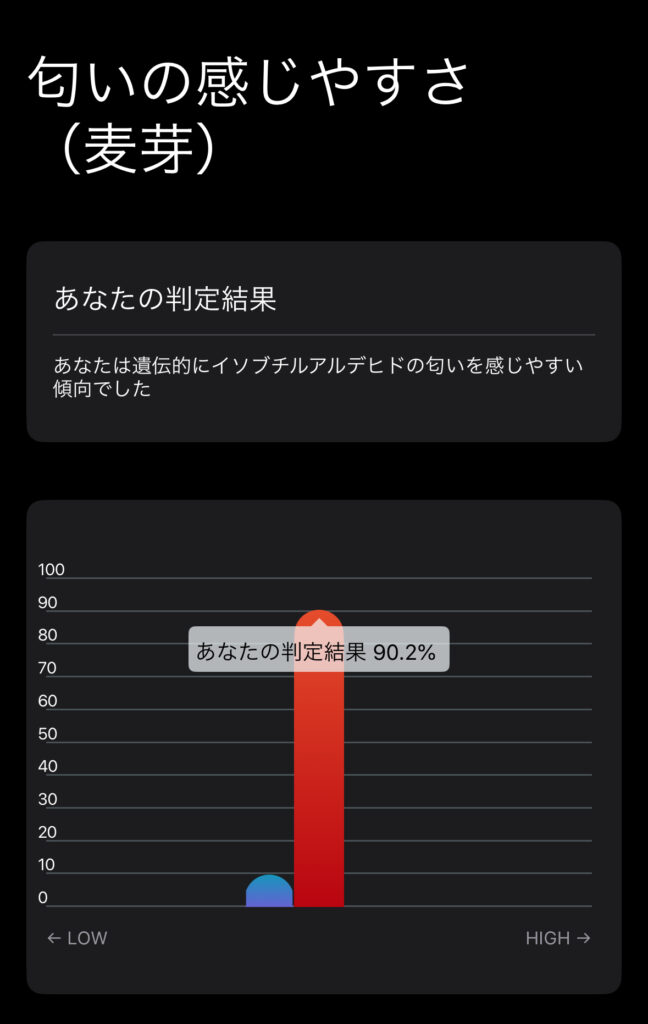

匂いの感じやすさ(麦芽)

遺伝的にイソブチルアルデヒド(麦芽の匂い)を「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階で判定されています。

私は、感じやすい体質で多数派でした。

GeneLifeによると、イソブチルアルデヒドは麦芽の香りの成分の1つだそうです。

単独では特定悪臭物質であり、甘酸っぱい焦げた匂いと表現される悪臭です。

余談ですが、悪臭の麦芽ではなく、とても良い香りの大麦の香水はお気に入りでヘビロテしていました。

悪臭と並べて書くには申し訳ないのですが、もし良い麦の匂いも感じやすい傾向であるのなら、Jo Maloneのポピー&バーリーが一番好きな香りというのも納得できます。

でも、イソブチルアルデビドを感じやすいからと言って、良い香りの麦を感じる遺伝子も感度が高いわけではないですよね…。

関連遺伝子はNDUFA10で、NADH脱水素酵素活性と酸化還元酵素活性を持つタンパク質を産生する遺伝子で、ミトコンドリアの電子伝達系で機能するそうです。

遺伝的に感じやすい人が多数ということは、イソブチルアルデヒドの悪臭を嗅ぎ分けることで、生存に有利になっていたわけですね。

匂いで悪環境か見分ける的なものですかね。

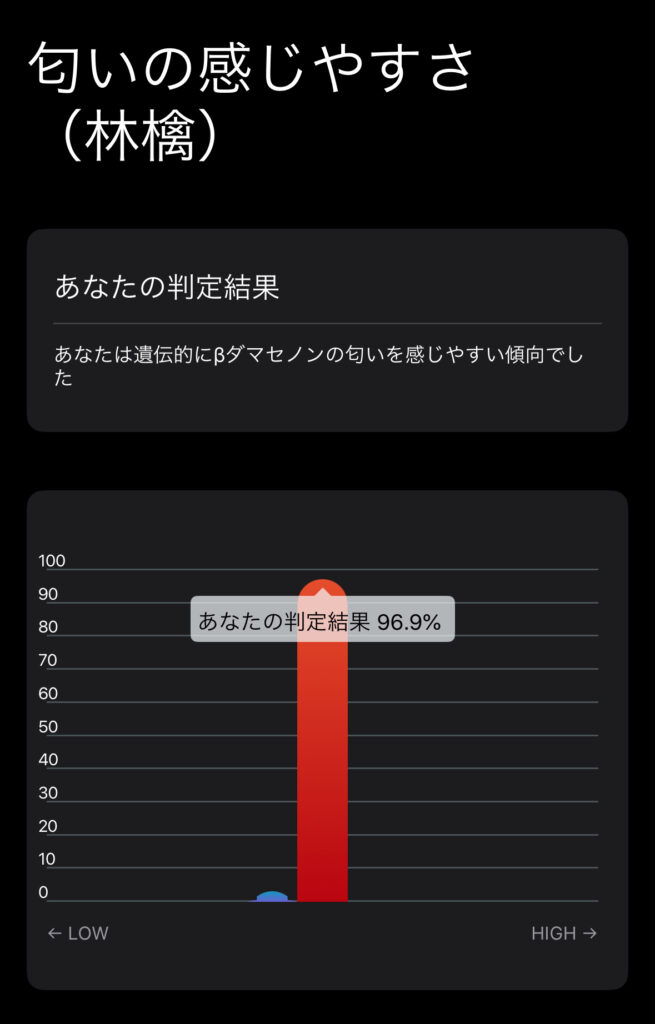

匂いの感じやすさ(林檎)

これは分かります。

やはり美味しいリンゴの匂いはみんな嗅ぎ分けられるものなんですね!

この項目は遺伝的にβダマセノンの匂い(林檎)を「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階判定しています。

私は多数派の感じやすい体質でした。

GeneLifeより、βダマセノンはいろんな果物や植物に広く存在している匂いだそうです。

ブルガリアローズの香りとも言われており、フルーティーで甘い香りらしいです。

リンゴのにおい、いいですよね!

リンゴのにおいの香水も持ってます。

関連遺伝子はOR5BN1Pで、嗅覚受容体の一種を産生する遺伝子だそうです。

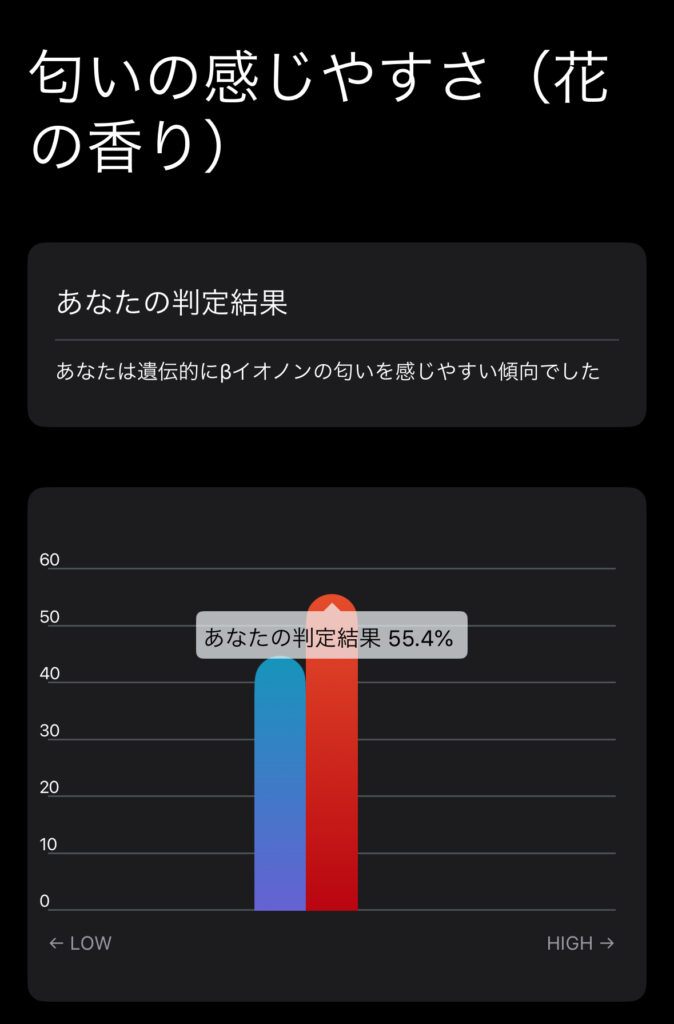

匂いの感じやすさ(花の香り)

遺伝的にβイオノンの匂い(花の香り)を「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階で判定されています。

私は多数派の感じやすい体質でしたが、感じにくい人もそれなりにいらっしゃるんだなあというのがビックリしました。

ちなみにβイオノンとはスミレの花の香りと形容されるとGeneLifeに書かれていました。

たしかにスミレの香り、好きです。

shiroの限定香水の「スミレ」気に入ってました。

関連遺伝子はOR4D6で、嗅覚受容体の一種を産生する遺伝子だそうです。

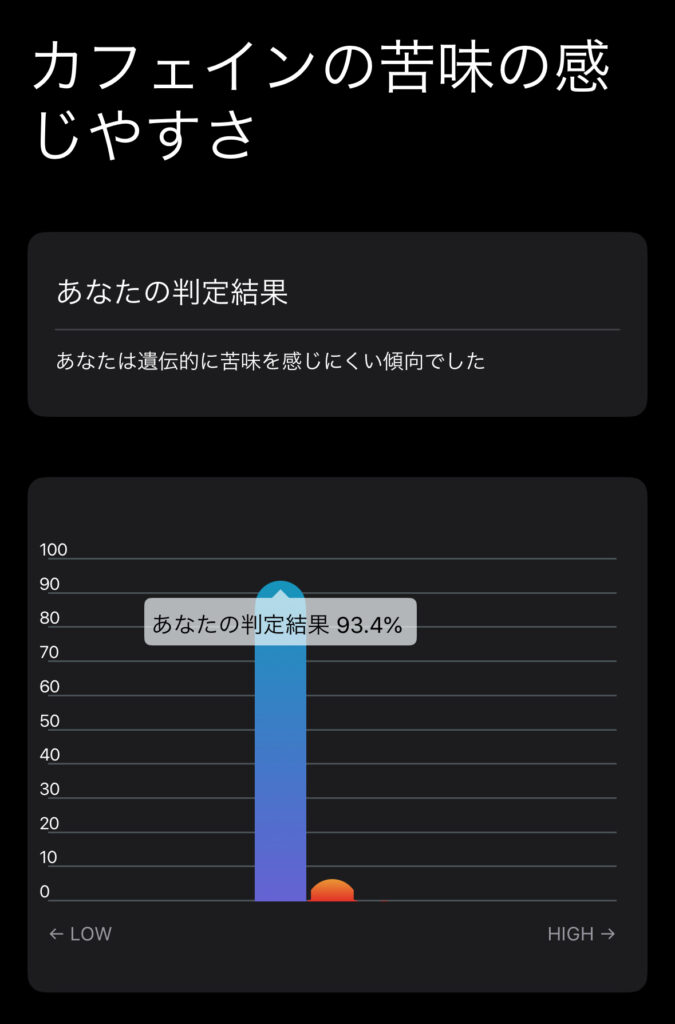

カフェインの苦味の感じやすさ

これは驚きました。

遺伝的に「苦味を感じやすい傾向」「苦味をやや感じやすい傾向」「苦味を感じにくい傾向」の3段階で判定されます。

この項目で苦味を感じやすい傾向の人は、遺伝的にカフェインの苦味を感じやすいそうです。

なんと、私は感じにくい傾向なんですね。

そして、感じにくいタイプは多数派です。

多くの人が苦味を感じにくい体質なのか~。

私はカフェインの消費量が多い方ですが、ちゃんと「コーヒー苦っ!」と思いながら飲んでます。

苦味を感じやすい人はもっと「にっっっが!」って感じているのでしょうか。

Gene Lifeより、コーヒーはカフェイン以外にもさまざまな苦味成分が含まれているそうです。

私が苦手な苦味はカフェインじゃないのかもしれませんね。

また機会があれば調べます。

関連遺伝子はTAS2R46で、これは味覚受容細胞において苦味を感知するタンパク質を産生する遺伝子だそうです。

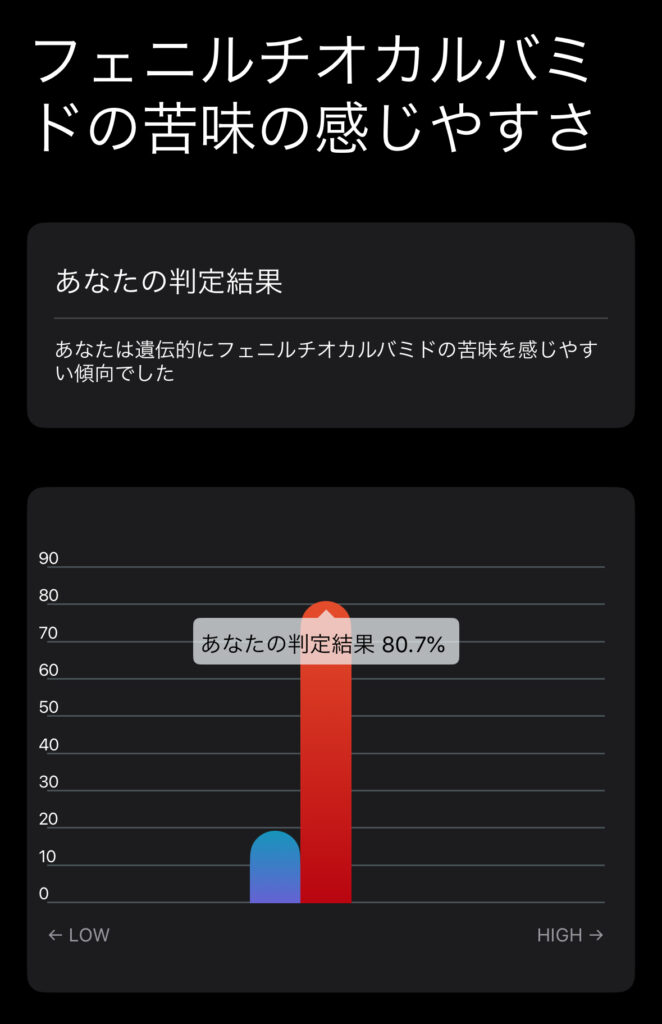

フェニルチオカルバミドの苦味の感じやすさ

呪文みたいな名前ですね!

「感じやすい傾向」「感じにくい傾向」の2段階判定で、私はフェニルチオカルバミドの苦味を感じやすい傾向でした。

感じやすい傾向の人が多数派ですね。

フェニルチオカルバミドとはなんぞやってことですが、Gene Lifeにしっかりと解説が書かれています。

ヒトは味覚の中で「苦味」が一番感じやすいそうなのですが、それは毒物に苦いものが多いからだそうです。

身体に毒なものを敏感に感知できる体質の方が、生存率が高くなりますよね。

しかし、ある種の化合物の苦味は、感じられる人と感じられない人がいるそうなんです。

それがフェニルチオカルバミドという試薬をこぼした際に発見されたとか。

フェニルチオカルバミドは自然に存在しない物質らしいのですが、ブロッコリーやキャベツ、ナタネ、ケールなどの一部の緑黄色に類似した苦味成分らしいです。

関係があるかは分かりませんが、どうりで私はブロッコリーやキャベツなどがちょっと苦手だったわけです。

(現在はどちらも美味しい食べ方を見つけましたので平気になりました)

「葉っぱの味がする!」と感じているあの苦味かもしれません。

関連遺伝子はTAS2R38で、苦味成分受容体を産生しフェニルチオカルバミドを感知する遺伝子です。

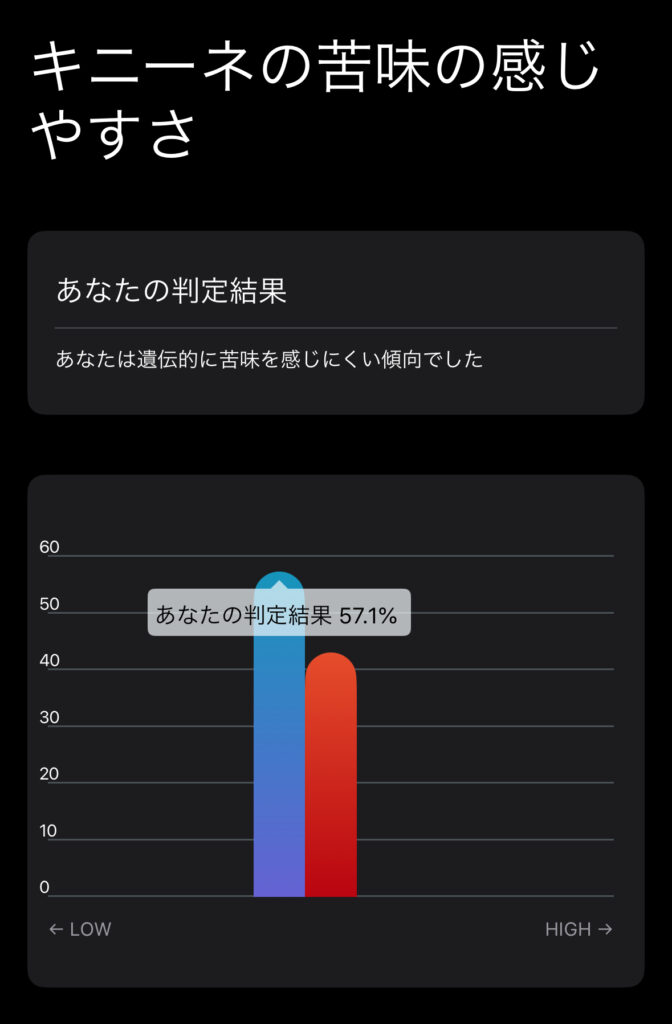

キニーネの苦味の感じやすさ

「苦味を感じやすい傾向」と「苦味を感じにくい傾向」の2段階判定で、私は苦味を感じにくい傾向でした。

こちらも多数派です。

Gene Lifeによると、キニーネとはマラリアの特効薬として、第二次世界大戦頃まで使用されていたキナの木から得られる物質だそうです。

トニックウォーター誕生のきっかけになったとか。

キニーネには独特の苦みがあります。

私はジントニックがちょっと苦手なのですが、あれはジンの方の苦味か…。

しかし、トニックウォーターも苦味があるなら、苦味を味わえる大人が飲む飲み物なのですね。

関連遺伝子はTAS2R19で、これは苦味成分受容体を産生する遺伝子です。

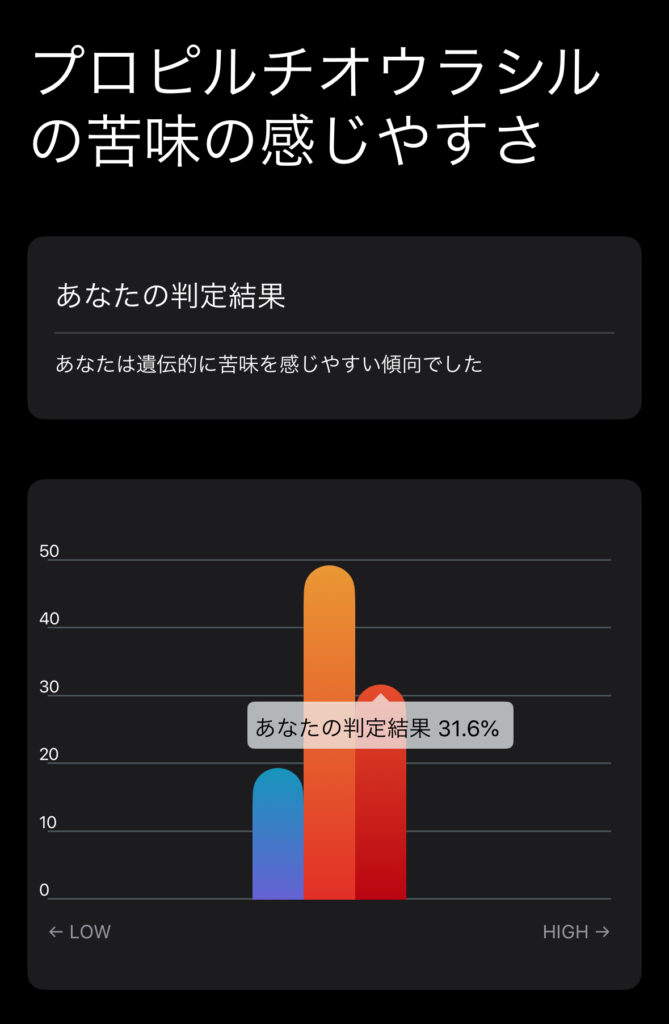

プロピルチオウラシルの苦味の感じやすさ

また呪文のような名前が出てきました。

これは「苦味を感じやすい傾向」「苦味をやや感じやすい傾向」「苦味を感じにくい傾向」の3段階判定で、私は遺伝的に苦味を感じやすい傾向でした。

やや少数派ですね。

プロピルチオウラシルとはなんぞやってことですが、Gene Lifeの解説を参考にさせていただきます。

これはバセドウ病などの治療に用いられる薬の有効成分の一種だそうです。

この物質に苦味があるらしいです。

関連遺伝子はTAS2R38で、フェニルチオカルバミドを感知する苦味成分受容体を産生する遺伝子です。

筋肉の発達

遺伝的な筋肉タイプは、「速筋型(パワータイプ)」「バランス型(バランスタイプ)」「遅筋型(持久タイプ)」の3種類だそうです。

私は「バランスタイプ」でした。

瞬発力と持久力をそれぞれバランスよく持っている中庸型です。

小学校の時は走り幅跳びとか走り高跳びが得意だったので持久力タイプではないと思っていましたが、そもそも運動自体がそんなに得意ではないという意識があり、まあそうだろうなって結果です。

日々常々「運動をしなければ…」と思いながら、ジョギングはしんどいし、かと言って筋トレもしんどいし、じゃあ瞬発力か持久力かどっちが自分に向いているの?と悩んで運動をしてこなかった私です。

しかし、普通タイプなので普通にバランスよく運動しようと思いました…言い訳せずに…。

関連遺伝子はACTN3で、瞬間的に大きな力を生み出す速筋を形成する筋肉繊維の1つである遺伝子です。

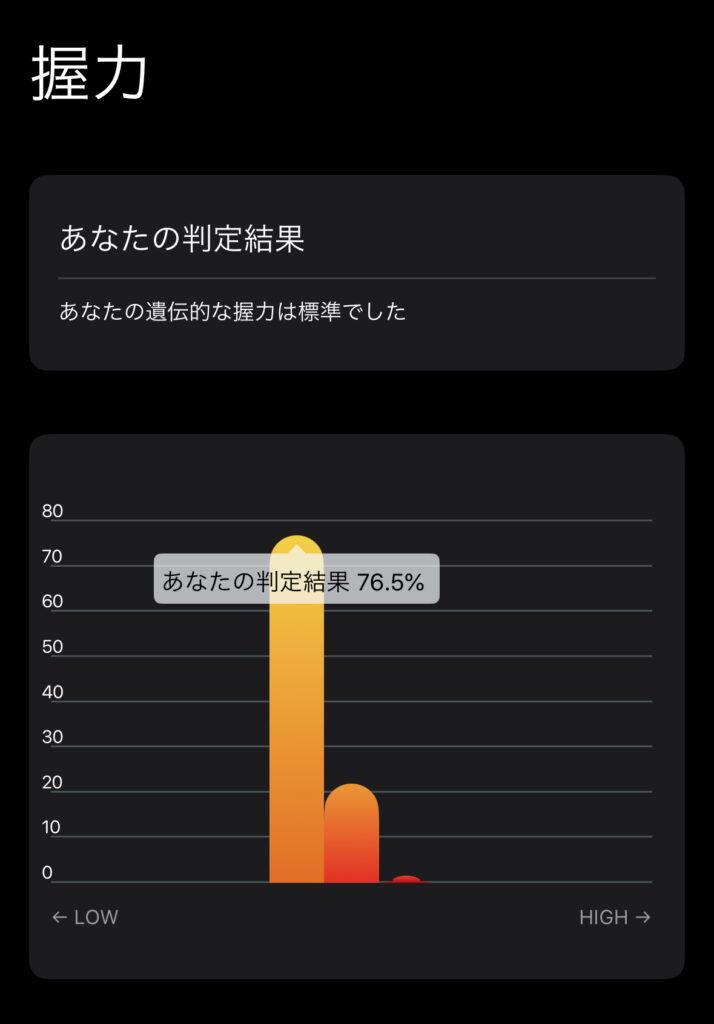

握力

握力が「強い傾向」「やや強い傾向」「標準」の3段階判定で、私は多数派の標準タイプでした。

小学校の時に毎年あった身体測定で、握力の値がすごく低かったと思うのですが…確か14kgとか。

本当にちゃんと握ってる?大丈夫?と思われるようなひ弱な握力だったと思うんです。

遺伝子検査の結果がすべてではありませんが、潜在的なポテンシャルは普通に握力があるということなので、あの時に測ったひ弱な握力はストレスやら何やらで力が入らなかっただけなのか…?

それとも、この検査項目に「弱い」項目がないからなのか…。

関連遺伝子はnoneで、まだ特定されていない遺伝子だそうです。

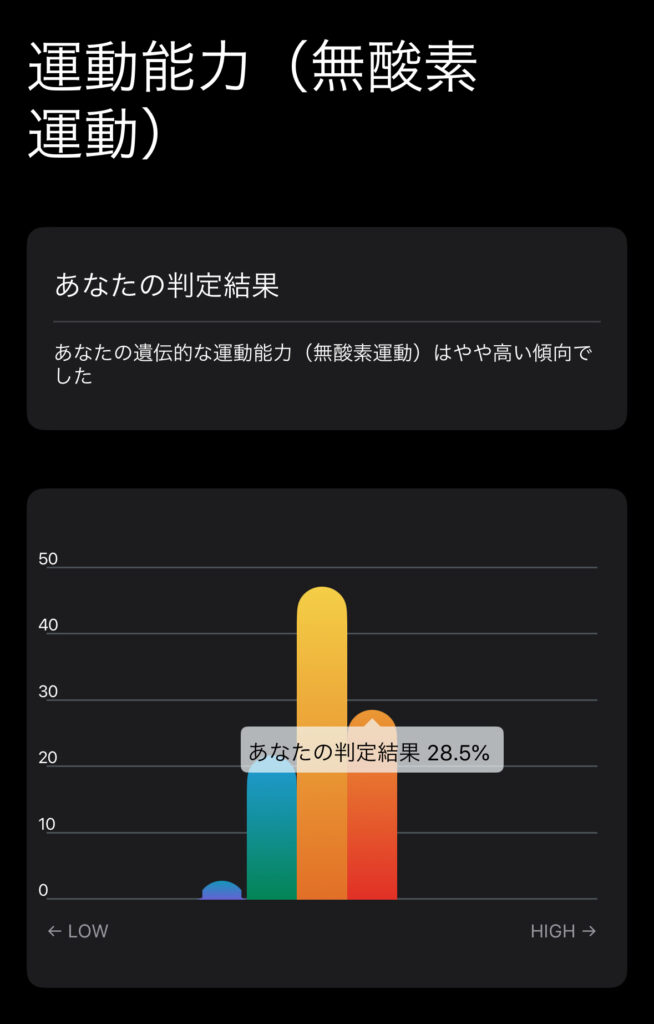

運動能力(無酸素運動)

「やや高い傾向」「標準」「やや低い傾向」「低い傾向」の4段階判定です。

私は無酸素運動の能力がやや高い傾向で、ちょっとだけ少数派です。

走り幅跳びとか走り高跳びが得意だったのは、もしかしたら無酸素運動の能力がやや高い遺伝子だからかもしれませんね。

この項目を見て「ジョギングよりも筋トレ頑張ろうか…」と、また少し走ることに及び腰になっています(笑)

関連遺伝子は、CNTFとACTN3とACEです。

CNTFは神経の栄養因子として機能し、ペプチドホルモンのタンパク質を産生する遺伝子です。

ACEは血管の収縮や膨張、血圧の制御に関連する重要な遺伝子で、アンジオテンシンを活性型に変化させる酵素を産生します。

大嶋先生のブログにも実は登場しているACE。

大嶋先生のブログでは、血圧上昇に関する遺伝子コードと紹介されています。

無酸素運動というと、短時間で高強度のトレーニングをするものになります。

無酸素運動に向いているACEの遺伝子であるということは、血圧の制御などが得意なのだろうか?

ムリをしてもわりと大丈夫なタイプなのだろうか。

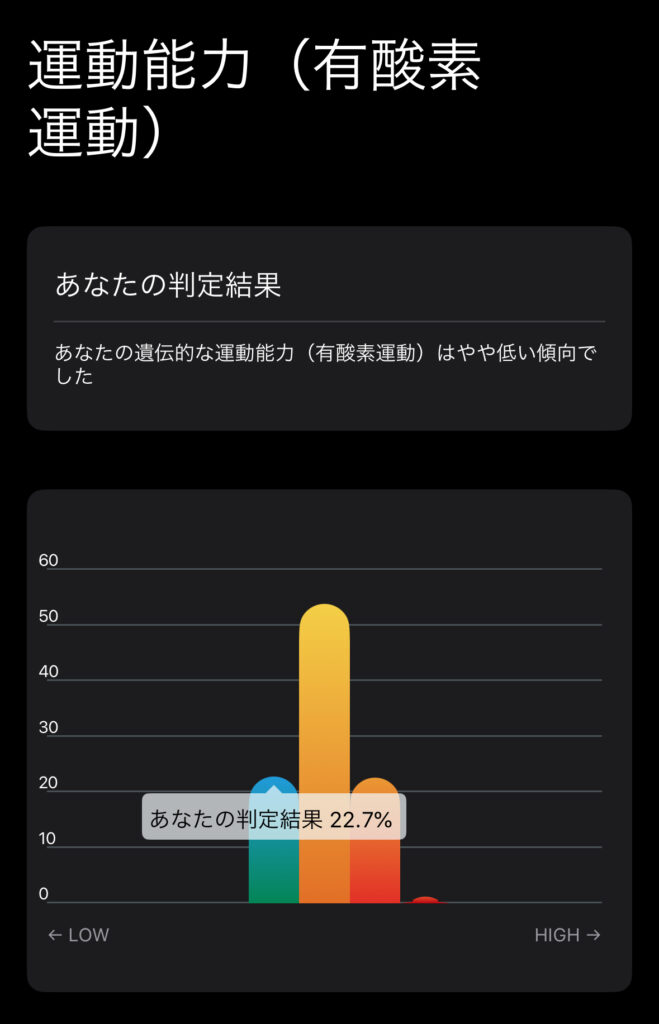

運動能力(有酸素運動)

「高い傾向」「やや高い傾向」「標準」「やや低い傾向」の4段階判定です。

私はやや低い傾向で少数派でした…。

そうだと思っていた反面、やはりショックですね(T_T)

有酸素運動は、Gene Lifeで要望が多かった項目だそうです。

有酸素運動とは、長距離走やエアロビクス、水泳、サイクリングなどです。

小学校の時は水泳でクラスの上位に入ってたのですが、人数が多い中学に上がって水泳部に入ると、できない方に分類されてました…。

やっぱり標準より低めなんだなあ…。

小学校が体育会系で、毎朝マラソンがあったり体育の授業が一番重要視されていたので、有酸素運動が人並にできない自分には人権がないような気持ちで過ごしていました。

みんなできるのに、なんで自分は頑張ってもできないんだろう?と思っていたのは、遺伝子が原因だったのかもしれませんね。

しかしGene Lifeによると、遺伝子と運動能力の関係ははっきりと関係性が示されていないそうです。

まあ、でも有酸素運動が人よりも低い傾向の自分は、無理してジョギングを頑張ろうとしてなくても良いかも…と思いましたね。言い訳ですが!

筋トレから始めるかあ(T_T)

関連遺伝子は、PPARGC1AとPPARDです。

PPARGC1Aは、ミトコンドリアの生合成や肝臓での糖新生などの代謝経路を制御する転写因子や核内受容体の活性化補助因子を産生する遺伝子だそうです。

PPARDは、核内ホルモン受容体の一種を産生し、ペルオキシソームという細胞小管の増殖に関わる遺伝子です。

大嶋先生の遺伝子コードの中には「PPARG(パパーグ)」がダイエットの遺伝子コードとして紹介されていましたが、それ関連ですかね。

新陳代謝の遺伝子でした。

PPARGは家系に糖尿病の方がいるのでは?という遺伝子コードということから、自分が有酸素運動の能力が低いタイプというのも納得です。

(父方家系が糖尿病家系です。父親は毎晩ウォーキングに出かけていきます)

もっと遺伝子、勉強しなきゃですね。

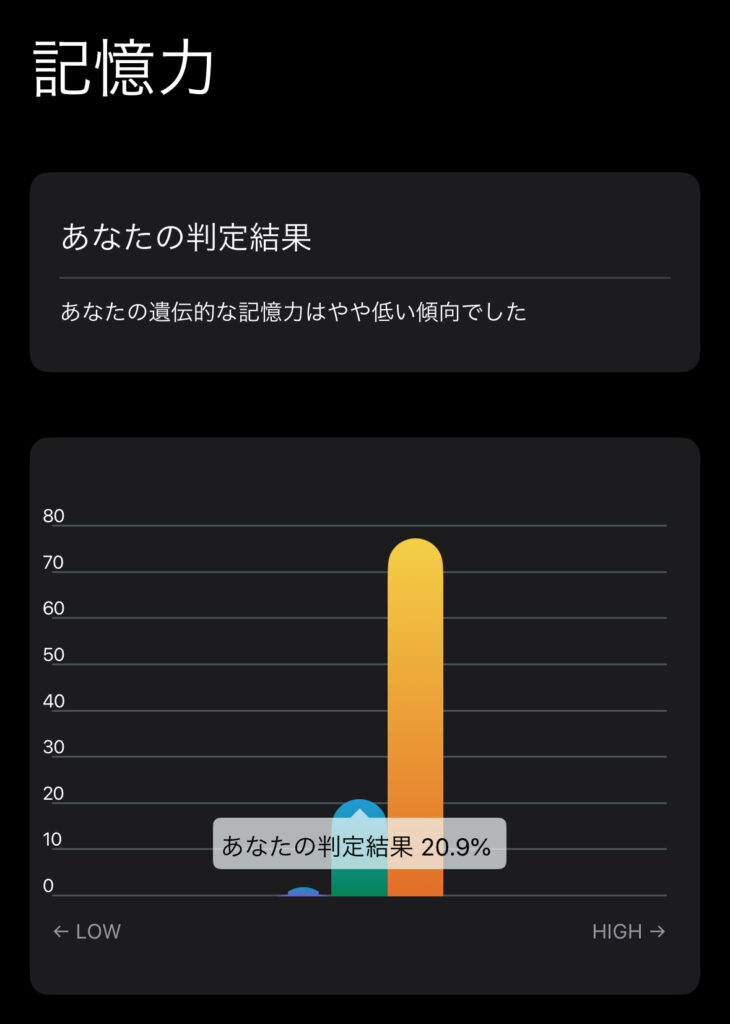

記憶力

「標準」「やや低い傾向」「低い傾向」の3段階判定で、私は低い傾向で少数派でした。

正直、かなりショックです…。

今でこそ「あれ?人よりもしかして短期記憶の働き悪い?」と思うことが多くなりましたが、20代までは自他ともに認める記憶力の良さでした。

ちなみに、同じGene Lifeの遺伝子検査をされていた東大生ユーチューバーさんの動画を見ました。

学力に関係ある項目で「低い」と判定されている遺伝子を持ってらっしゃったので、「東大生でも標準以下と出る遺伝子があるのなら、自分にも未来があるかも!」とちょっと安心しました。

Gene Lifeより、この記憶力の項目は日本人を対象として行われた研究が基盤となっているそうです。

日本人は世界の中では記憶力が高いと言われているので、厳しめ判定なのかも!?とのことです。

関連遺伝子は、KIBRAとDTNBP1とPAHです。

KIBRAは、研究途中の遺伝子だそうです。

DTNBP1も研究中らしいですが、細胞内小器官の形成に関係がある遺伝子じゃないかと考えられているらしいです。

PHAは、フェニルアラニン水酸化酵素を産生する遺伝子です。

唱えてたら記憶力良くなるかな…。

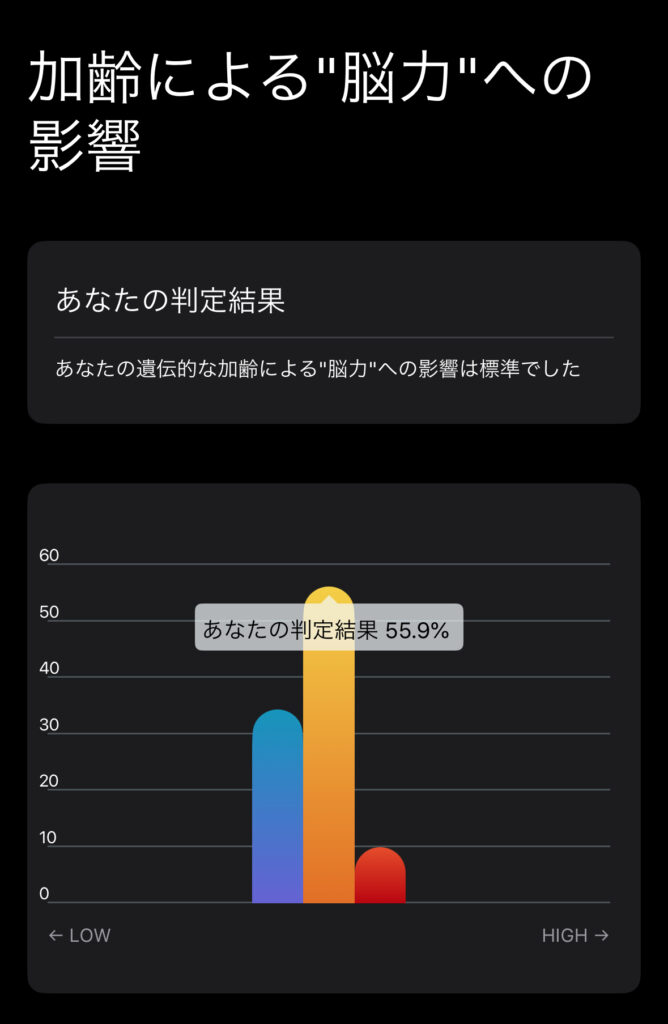

加齢による“脳力”への影響

「高い傾向」「標準」「下がる傾向」の3段階判定で、私は標準でした。

良かった…!

だけど、年齢が上がっていくと衰えることは衰えますもんね。

Gene Lifeによると、年齢を重ねていくと筋力や代謝能力など肉体面での能力が衰えていくが、注意力・集中力、作業記憶、メンタルコントロール、映像記憶、論理的思考などの“能力”も衰えていくと言われています。

脳力は、普段から脳トレをして鍛えておくと、進行を遅らせることができます。

遺伝子に甘えずに、いつまでも脳を鍛えていきたいものですね。

関連遺伝子は、FKBP5とBDNFです。

FKBP5は、タンパク質の一種であるイムノフェリンを産生する遺伝子です。

BDNFは皆さんご存知、脳由来栄養因子を産生し、神経細胞の成長や生存、シナプスの伝達などさまざまな機能に関与すると考えられている遺伝子です。

BDNFを唱えていると、脳がいつまでも若々しくいられるかも!

大嶋先生のブログや書籍では、BDNFは頻繁に登場してきますし、ビジネス書等でも最近はよく見かけますよね。

「BDNFの還元」は、記憶力や罪悪感、嫉妬攻撃、学習性無力感などに効果ありと『緊張しちゃう人たち』では紹介されています。

計算速度

「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「やや遅い傾向」の5段階判定で、私は速い傾向の少数派でした。

やった!テンション上がるう!!

でも、自分では計算は遅いと思っていたんです。

暗算は苦手ですし、計算が苦手だったので数学が苦手でしたもん。

買い物する時も計算が苦痛なので値段を見ずに買ったり、お金の計算をするのが嫌で赤字になってしまったりしていました。

計算が速い遺伝子を持っているということで、この遺伝子を開花させるために、計算力を今から磨いていこうと思います。

ちなみにGene Lifeには、計算速度は努力次第で大きく改善できると書かれています。

関連遺伝子は、めちゃくちゃあります。

FLJ20160、DNAH5、SAMD3、ARID1B、DLD、NRCAM、MMP7、GUCY1A2、NUAK1、GRIK1です。

FLJ20160、SAMD3、NUAK1は現在研究途中の遺伝子だそうです。

DNAH5は、細胞の繊毛や鞭毛の運動に関係する、ダイニンというタンパク質の分子モーターの一種を産生する遺伝子です。

ARID1Bは、クロマチン構造の維持や変換に重要な機能を持っていると言われている、DNA結合性のタンパク質を産生する遺伝子です。

DLDは、細胞内エネルギー代謝に関係する脱水素酵素であり、かつタンパク質分解酵素としての2つの機能を持つタンパク質を産生する遺伝子です。

NRCAMは、神経細胞接着分子を産生する遺伝子です。

MMP7は、プロテオグリカン、フィブロネクチン、エラスチン、カゼインの分解に関する遺伝子で、細胞外マトリックス分解酵素の一種を産生します。

GUCY1A2は、cGMPという細胞内伝達物質を合成する酵素の一部を産生する遺伝子です。

GRIK1は、神経伝達において重要な機能を持っており、グルタミン受容体の一部を産生する遺伝子です。

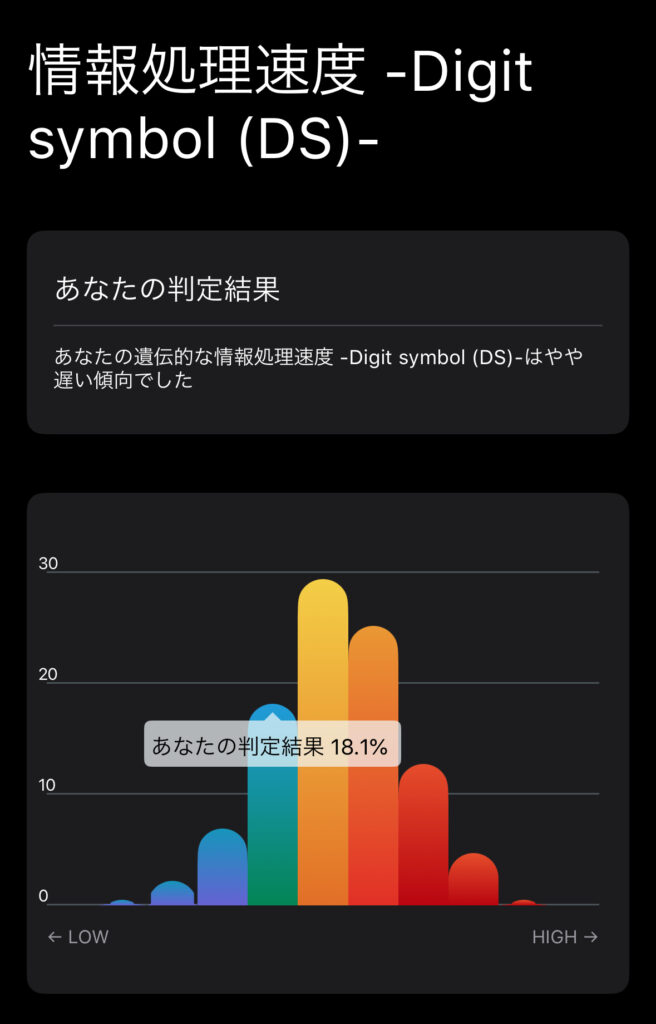

情報処理速度 -Digit symbol(DS)-

この項目は、遺伝的に数字符号置換検査が得意なのか苦手なのかを「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階判定しています。

私は平均以下のやや遅い傾向でした…ショック!

数字符号置換検査とは情報処理能力を評価する検査の1つで、ウェスクラー成人知能検査でも行われます。

事前に与えられた数値と記号の組み合わせを使って、記号を数値に置き換えたり、あるいは逆の作業をする速度を測るものです。

上記の「記憶力」の項目で、東大生の方でも遺伝的に判定が低い項目があるということを述べていました。それと同じく、遺伝子検査で出る判定は絶対的なものでありません。

なぜなら、私が知能検査をした時に「情報処理」のこの数字符号置換検査の結果が一番高く、120オーバーだったので平均以上あったんです。

だけど、今回の遺伝子検査の結果では、私の数字符号置換検査はやや苦手であるのです。

不思議ですよね。

ちなみに知能検査時に、私は上下に書き写すのが得意なタイプだと教えていただきました。

黒板の板書とか、風景の写生ですね。

これにはかなり心当たりがあります。

とくに数字符号置換を鍛えてきた覚えはないですが、努力次第で平均以下の遺伝子を平均以上にすることは可能なんだと思います!

関連遺伝子は、CADM2、ATRNL1、AC015574.1、AC015574.2、KRTAP7-1です。

CADM2は、細胞接着分子を産生する遺伝子だそうです。

ATRNL1、AC015574.1、AC015574.2は現在研究中の遺伝子です。

KRTAP7-1は、ケラチン関連タンパク質を産生する遺伝子ではないかと言われています。

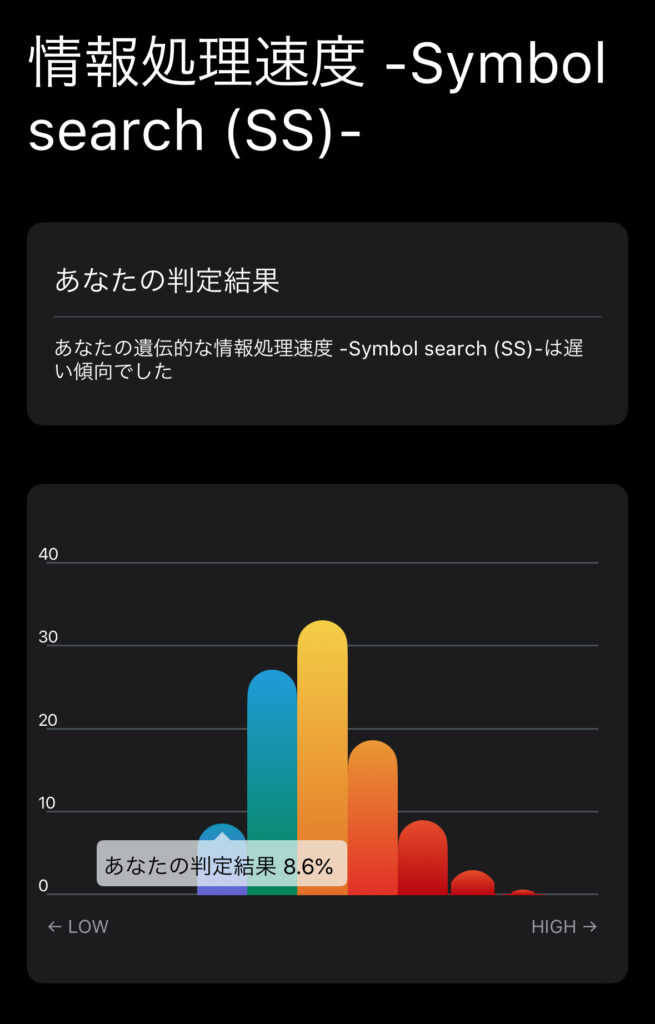

情報処理速度 -Symbol search(SS)-

この項目では、前もって与えられた図の中に、新たに与えられた図が含まれているかどうかを判断する検査での速度と正確性が、遺伝的に速いか遅いかを判定します。

このSymbol search test(シンボル検索テスト)も、ウェスクラー成人知能検査などで行われています。

評価段階は「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階で、私はなんと平均よりかなり低い遅い傾向の遺伝子の持ち主でした…。

嘘やん。

私が以前に受けた知能検査での知覚推理も、平均よりも上の結果でした。

なので、遺伝的に図形の判断が苦手であっても、その後の成育環境でなんとでも能力を鍛えることが可能なんです。

ちなみに私は算数や数学の図形問題が大好きでしたので、この遺伝子判定を見た時に「マジか!」って驚きました(笑)

関連遺伝子は、SH3RF3、NFKBIL1、NFKBIL1、RSU1です。

SH3RF3、NFKBIL1、NFKBILは、まだ研究途中の遺伝子だそうです。

RSU1は、成長阻害や神経成長因子が誘導する分化などに関係するタンパク質を産生する遺伝子です。

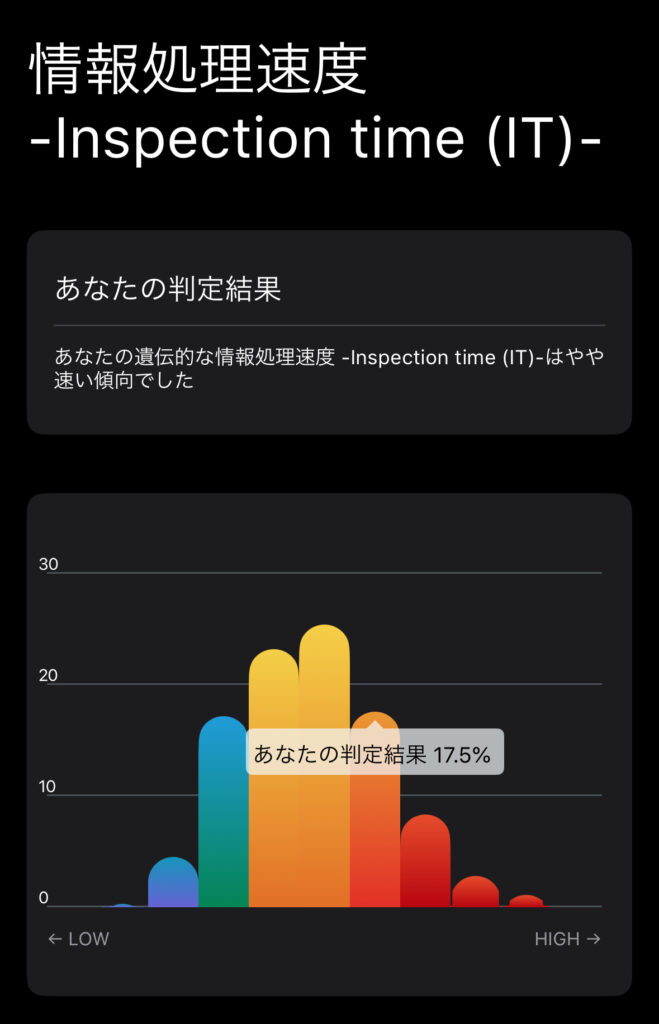

情報処理速度 -Inspection time(IT)-

異なる長さの2本の線を見た後に一定時間隠し、その後どちらが長かったかの判断を、その時間と正確性で評価する検査があります。

その情報処理能力が遺伝的に「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階で遺伝子検査判定されます。

私は、平均より少し上のやや速い傾向でした。

速い傾向の人は、ある情報を与えられた後にそれとは別の情報に左右されずに、正しい答を導き出せる力があるそうです。

自分で思い返してみたのですが、たしかに一瞬「ん?違うんじゃね?」って思うけど、結局みんなが「そう」だと言ったらそっちの方が正しいのかも?と思っちゃうところがあります。

そういう経験を繰り返してきて、常々自分が最初に持った違和感を大切にしようと思って、今まで生きてきました。

協調性が高いと、なかなか自分が本当は知っている正解の通りに答えられなかったりしますよね…。

関連遺伝子は、AC007652.1、CRTC3、DNAI2、PR4-697P8.2/LOC101929413です。

AC007652.1、PR4-697P8.2/LOC101929413は、現在研究中だそうです。

CRTC3は、細胞内の小器官の生合成を誘導するタンパク質を産生する遺伝子だそうです。

DNAI2は、ダイニンという分子モーターの一種であるタンパク質を産生し、呼吸器の繊毛複合体の一部を形成する遺伝子です。

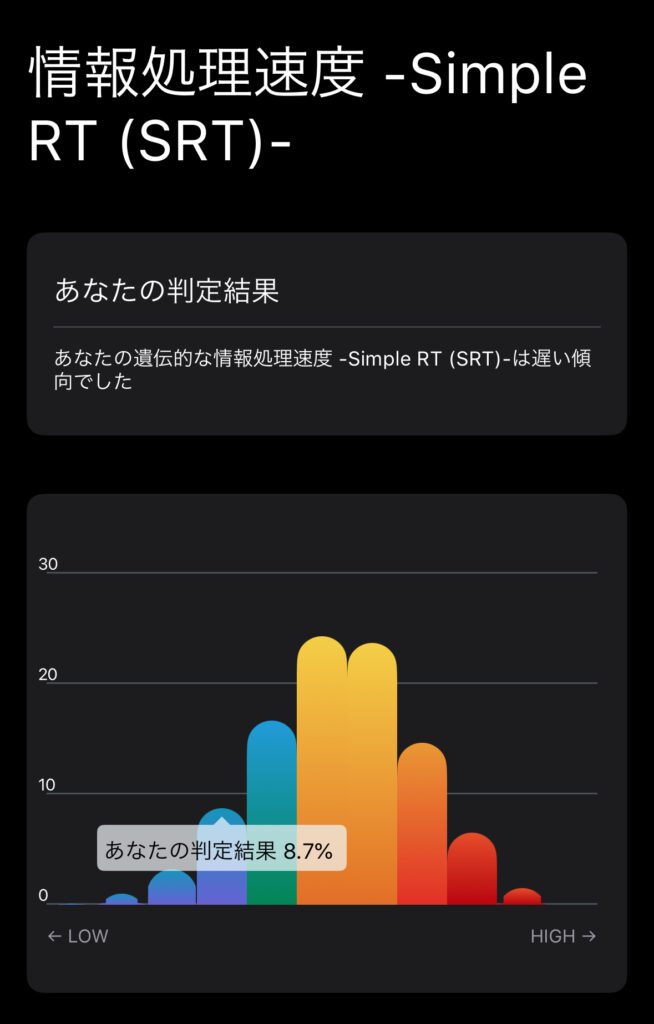

情報処理速度 -Simple RT(SRT)-

この項目は、「笛の音が聞こえたら押す」といった単純な情報処理の速度と正確性を評価するSimple reaction time testという試験に、強いか弱いかを遺伝子で判定します。

光や音などの一種類の刺激に対しての反射神経を測る検査です。

「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階判定で、私はなんと平均を下回る遅い傾向でした(´;ω;`)

反射神経が鈍いんですね…。

心当たりがあるような、いやでも、自分は刺激に対する反射は良い方だと思ってたぞ、という両方の気持ちがあります。

関連遺伝子は、EXTL2P1、MYRIP、C9orf5、AC007450.3、TTC7B、AC109462.1です。

EXTL2P1、C9orf5は、AC007450.3、TTC7B、AC109462.1は、現在研究中または遺伝子の特定には至っていません。

MYRIPは、エキソサイトーシスという細胞外分泌メカニズムに関係するタンパク質を産生する遺伝子だと考えられているそうです。

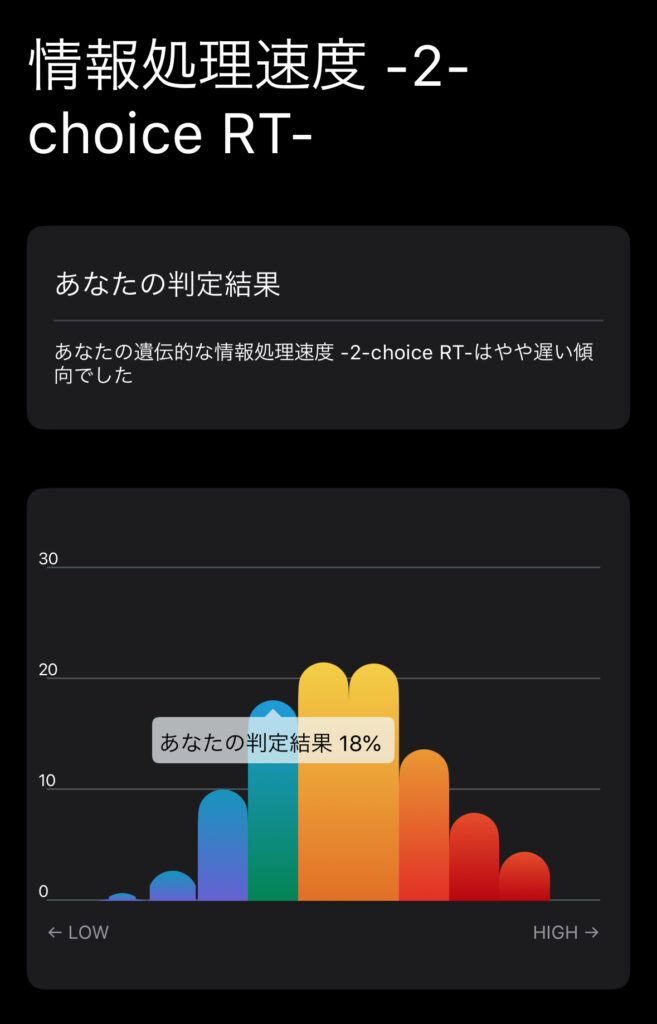

情報処理速度 -2-choice RT-

これは2 choice reaction time test(二択反応時間テスト/弁別反応時間)という「画面に1あるいは2が表示されたら、それに対応する数字の番号を押す」といったような試験に、強いかどうかを遺伝的に判定します。

2択の選択肢の判断と、それを処理する速度・正確性を評価する項目です。

「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階判定で、私はこれもまた平均以下のやや遅いタイプでした。

このテストは、認知機能検査や運転者の情報処理能力検査などで行われるそうです。

(私は運転免許を持っていないので知りませんでした)

自分で反応が速い方か遅い方かどっちだったっけなと振り返ってみても、あんまりピンとはきませんね…。

速いと言えば速いような気もしますし、遅いと言われれば遅い気もします。

そう言えば、小学校の運動会の私の徒競走を見た母親に「あんたはいつも人よりも一瞬出遅れる!」と言われたことがあります。

出発の合図のピストルが「パンッ!」と鳴る大きな音が苦手でビクッとするので、瞬間に一歩踏み出すことができなかったんだと思います。

ピストルの音にビクッとなっているので、これはトラウマか他の要素が関係していて二択反応時間テストとは関係ないような気もしますが…。

学生時代はよく「とろい(鈍い、ぼーっとしてる、鈍くさい)」みたいに言われることが多く、いろんな原因があったのかもしれませんが、その1つにこの情報処理の遺伝子の影響もあったのかもしれませんね。

関連遺伝子は、LOC105377097、NRSN1、DCDC2、intergenic、AP005434.1、SPATA7、C20orf196です。

LOC105377097、intergenic、、AP005434.1、SPATA7、C20orf196は、研究中の遺伝子だそうです。

NRSN1は、神経成長や神経シグナル伝達、記憶の固定などに関係するかもしれないタンパク質を産生する遺伝子です。

DCDC2は、細胞骨格のチューブリンと結合してポリマー化を促進するタンパク質を産生する遺伝子です。

DCDC2と言えば、大嶋先生のブログでも紹介されていましたね。

失読症、算数障害に効く遺伝子だと書いてくださっています。

また短期記憶にも関係がるそうで、人の言ったことをそのまま覚えられなかったり、電話でパニックになってしまうのは、文字が頭に入ってこないから。

余談ですが、私は実は「耳だけで覚える」が苦手なんです。

知能検査でも、口頭で言われた数字を暗記して、逆の順番で読んだり計算したりするのが苦手でした。

どちらかというと、目で見て覚えます。

読書も、「〇ページのどこらへんにあった言葉」みたいな覚え方をしています。

大学の授業でやった暗記テストをやったことがあるのですが、視覚で覚える系だったから得意だったのかもしれません。

紙に書かれた無意味語を何枚か暗記して、その次に声を出しながら簡単な計算をして、そしてその後どれぐらい無意味語を覚えているかということを判定するテストです。

クラスで断トツ1番でした。

だから、電話だったり口頭で何もメモせず相手の話を聞くことに過剰に緊張して、結果「やっぱり覚えられない!」とパニックになっていたのは、DCDC2だったのかもしれませんね。

ちなみに、私のDCDC2遺伝子はCC型優位だったので、そのために2 shoice reaction time testが苦手なようです。

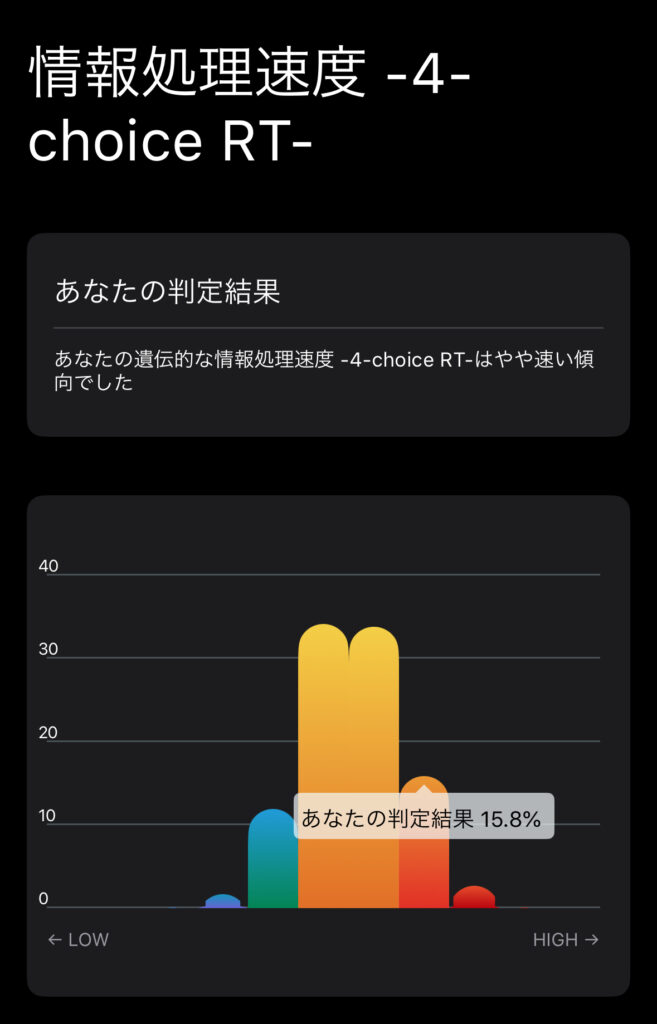

情報処理速度 -4-choice RT-

こちらは上記の情報処理速度の2つの項目と同様、4択反応時間テスト(4 choice reaction time test)に強いかどうかを遺伝子的に判定します。

4択反応時間テストとは、与えられた4つの選択肢の中から、対応する特定の刺激をどれだけ早く正確に選択することができるのかを測るテストです。

「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階で、遺伝子を判定しています。

私は、この4択情報処理は平均よりもやや速い傾向でした。なんと!

なぜ、4択に増えたら速くなるんや(笑)

遺伝子情報なので、理屈ではないかもしれませんが…。

少ない選択肢の方が、逆に混乱するのか…?と考えてみたり。

関連遺伝子は、FAM110C、PR11-358M3.1、AC022274.1、DIP2C、KCTD2です。

どの遺伝子も現在研究中らしく、詳細は不明だそうです。

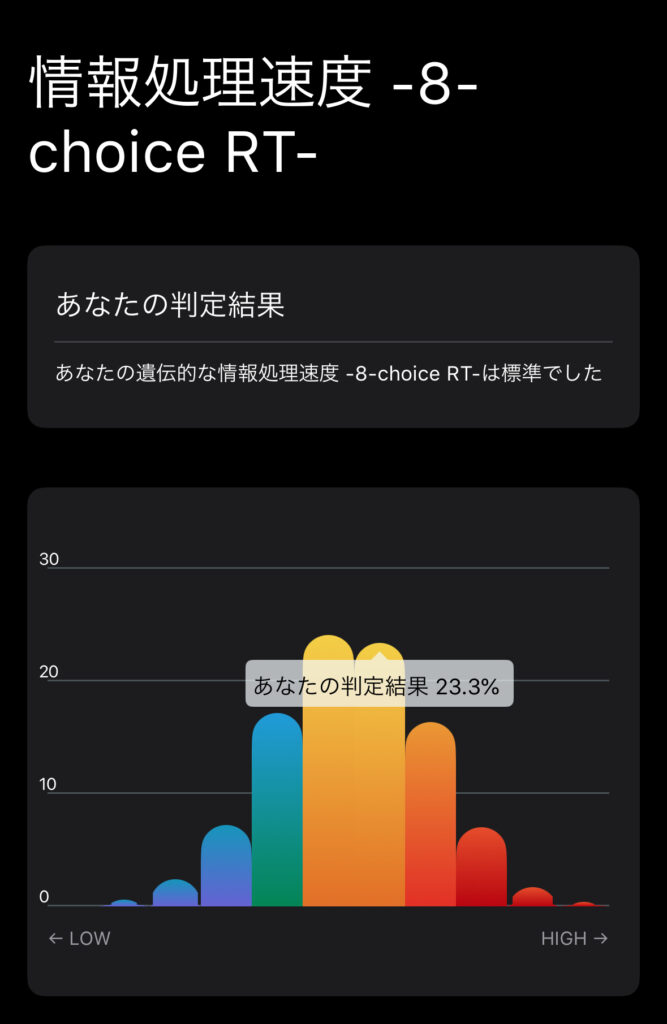

情報処理速度 -8-choice RT-

こちらは8択の情報処理速度について、「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階で遺伝子を判定されています。

私はこの8択は、標準みたいです。

数が増えていくにつれ、遺伝子が平均に近づいていってますね。

同じような情報処理速度でも、すべての情報処理遺伝子が遅かったり速かったり、標準だったりするわけではなく、バラつきはちゃんとあるんですね。

ちなみに情報処理速度の項目はすべて、訓練次第で能力を伸ばせるそうです。

関連遺伝子は、LAPTM4A、AC098828.2、none、C6orf220、intergenic、RAB11FIP2です。

どの遺伝子も現在研究中なので、詳細な機能は不明だそうです。

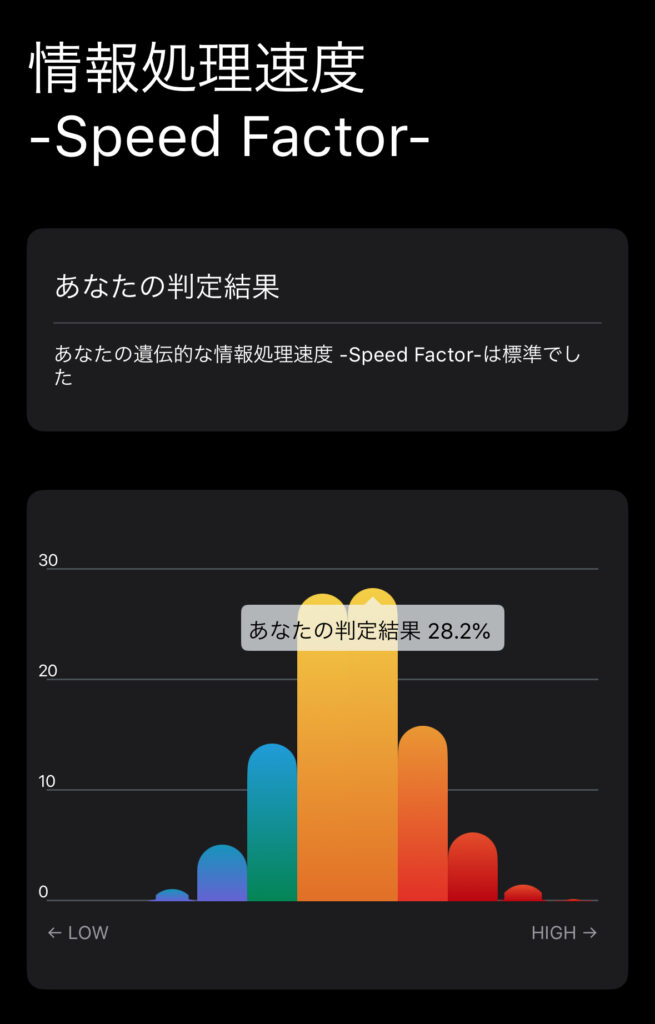

情報処理速度 -Speed Factor-

こちらも情報処理能力の1つで、与えられた情報をどれだけ正確に速く処理できるかを評価する能力です。

たとえば、Digit Symbol Substitution Test やSymbol Search Testなどがあり、前者は数字と記号の対応表を見て、数字を記号に、もしくは記号を数字に変換するスピードを測定する検査です。

後者は、与えられたシンボルの中から特定のシンボルを探し出すスピードど正確性を測る検査です。

遺伝子検査では、「速い傾向」「やや速い傾向」「標準」「やや遅い傾向」「遅い傾向」の5段階で判定します。

私は、標準でした。

ちなみに、以前受けた知能検査では、私はこのテストの成績が平均よりも良かったはずです。

というか、処理速度自体が私の全知能の中でもずば抜けて高かったので、遺伝的には標準であると知って、本当に遺伝子はあんまり関係ないんだなと感じます。

関連遺伝子は、CTC-430J12.2、none、PDE1C、TRIB3、PKNOX1です。

CTC-430J12.2、none、TRIB3は現在研究中の遺伝子だそうです。

PDE1Cは、血管平滑筋細胞の移動や増殖で知られている遺伝子で、環状ヌクレオチドを開裂させる酵素を産生します。

PKNOX1は、発生や器官形成に関係すると考えられている遺伝子で、TALEに属する転写因子を産生します。

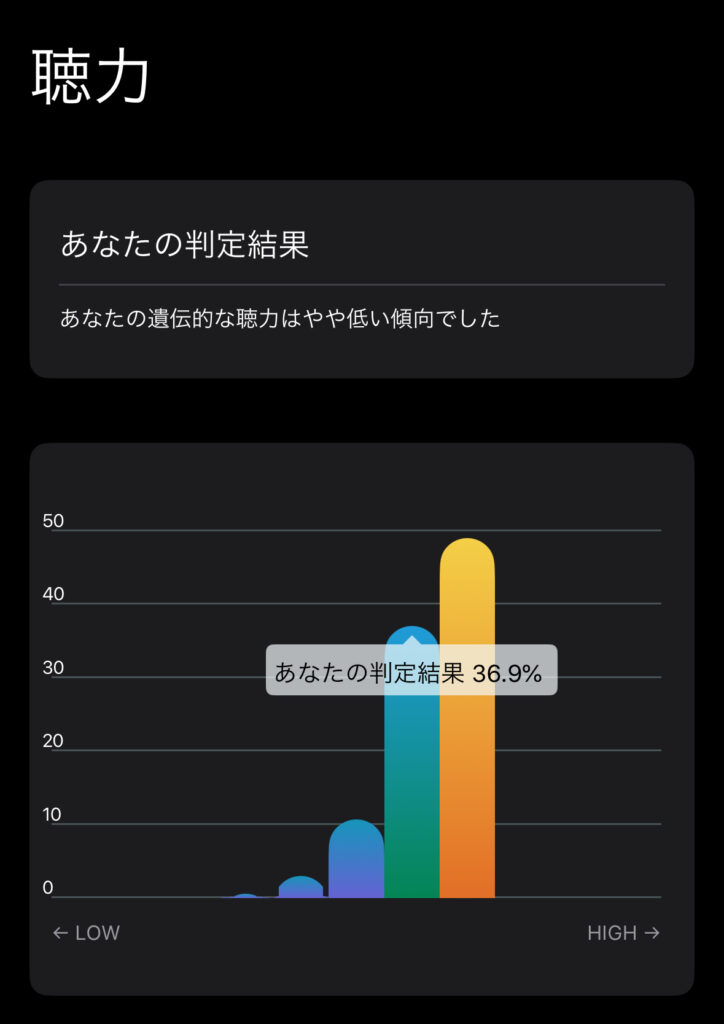

聴力

音を聞きとる能力について、「標準」「やや低い傾向」「低い傾向」の3段階で判定されています。

低い傾向の人は、小さな音を聞きとる力が弱い傾向の人だそうです。

というか、高い判定はないんですね。

私は、やや低い傾向でした…。ええ…ちょっとショック。

自分では耳が良いと思っていたのですが…ほんの些細な音や声に反応してしまうというのは実は気のせいで、トラウマから感覚過敏になっていただけなのだろうか(笑)

寝ている隣で囁き声や小さな音がしただけで目を覚ますのですが、それはただ単に眠りが浅いだけなのでしょうか…。

GeneLifeより、健康診断での聴力検査は1kHzと4kHzという音を多くの場合使用しているらしく、30db以下の音が聞き取れたら基準範囲とされているそうです。

しかし、この遺伝子検査の項目の学術的根拠となる論文においては、ほぼ同じ音域のさらに小さな10db前後の音を聞きとれるかどうかをテストしたらしいです。

最近はスマホやPCを使って、自分で聴力検査ができるので、試してみても良いかもしれませんとのことです。

関連遺伝子は、SLC28A3、PCDH20です。

SLC28A3は、核酸輸送体を産生する遺伝子です。

PCDH20は、特定の機能については明らかになってないそうなのですが、細胞間接着や発生時に何らかの役割を果たしていると考えられている遺伝子だそうです。

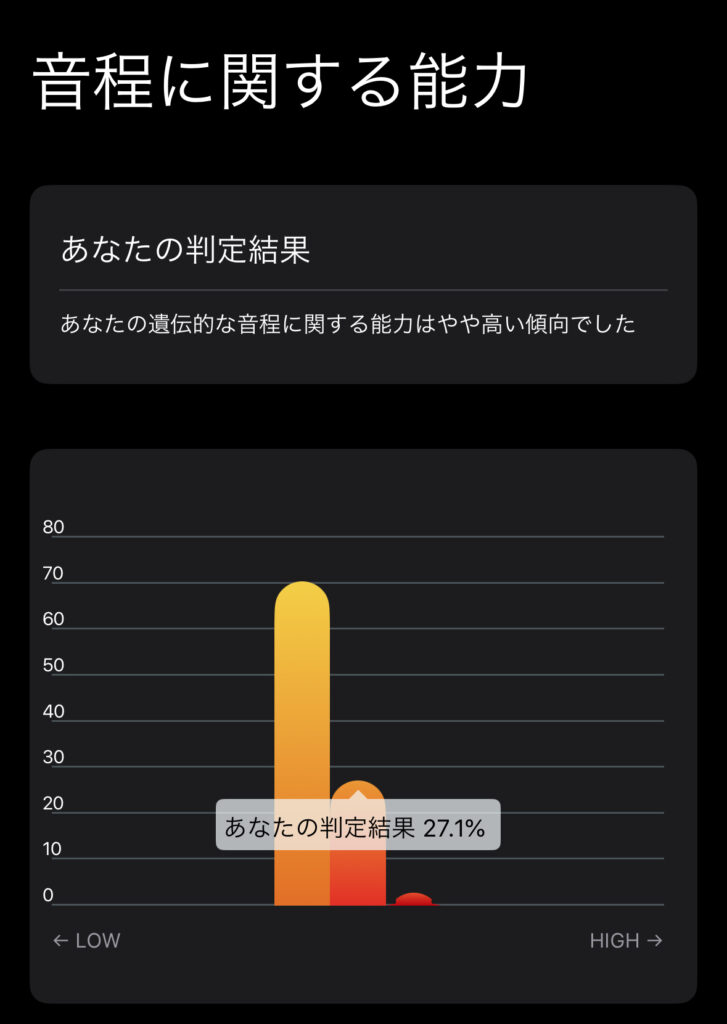

音程に関する能力

音の高低を正確に聞き分けたり、正確に発音する能力を遺伝的に判定します。

「高い傾向」「やや高い傾向」「標準」の3段階で、私はやや高い傾向でした。

遺伝的に元々音程に関する能力が高かったんですね。

大人になってから、自分はもしかして絶対音感的なものがもしかしたらあるのかも?と思っていました。

でも、ピアノを習っていた時は、自分は音感がないと思っていました。

なぜなら、聴音のテストが苦手だったから。

さらに、妹は楽譜が苦手な代わりにすべて暗譜して弾いていたのに比べて、私は楽譜がないと音が分からないと思っていたので、ずっと妹に比べて音感がないと思い込んでいたのです。

母方の実家にグランドピアノがあるぐらいので、音程に関する能力が高い遺伝子を引き継いでいるのかもしれませんね。

(叔母はピアニストでした)

この音程に関する能力も努力次第で向上させることができます。

関連遺伝子はUGT8で、神経の構成要素であるガラクトセレブロシドの生合成に必要な酵素を産生する遺伝子だそうです。

私が受けた知能検査について

今回の検査項目の中には、いくつか知能検査で測ることができるものが含まれていましたね。

私は2021年の夏に、「自分は本当は知能が低いのではないか…」と悩んで、WAIS-Ⅳを安く実施しているところに受けに行きました。

正直、知能検査を受けた場所の環境が最悪でした。

検査を実施する担当の方は、始まってからぽろぽろと忘れ物に気づいて、何度も部屋を出たり入ったりします。

検査の経験が浅いのか、私が回答した後に資料を見て「うーん、この場合は…」としばらく考え込まれたり、「それはちょっと惜しい!」みたいな反応をされたりして、ワーキングメモリのテスト中にはどんどん頭痛がして認知機能が下がってしまっていました。

加えて、検査の部屋は個室は個室なんだけれどブース形式のすごく狭い部屋で、天井が開いていて他の部屋の声が丸聞こえでした。

それも尋常じゃないぐらい騒がしい。

そうやって、タコ部屋のような作りの全く集中できない環境での実施だったのです。

ゆえに私は、この検査結果を半分信じていて、半分信じていません!(笑)

でも、こんな劣悪な環境で平均よりも上の知能だと結果が出たので、そうなんだろうと思っています。

(その時に担当してくださった方の採点が正しいのであれば…)

知能検査は、ちゃんとした病院で受けることを強くおすすめします。

ちなみにWAIS-Ⅳの検査項目は、言語理解・知覚推理・ワーキングメモリ・処理速度です。

知能検査では、同年齢の人の中で自分の知能はどの位置であるのかを相対的に示す検査です。

関連遺伝子とは

各項目の最後に書いている「関連遺伝子」ですが、それぞれの項目で解析される遺伝子が違い、遺伝子多型の頻度情報と解析遺伝子情報、そして自分の遺伝子型は何型かを遺伝子検査で判定されます。

遺伝子多型の情報頻度とは、集団内で1%以上の頻度で存在する塩基配列の違いを言います。

特定の遺伝子の型によって、遺伝的な「〇〇な傾向」が決まります。

私はまだ遺伝子にそこまで詳しくないので、今後もっと勉強していきたいと思っています。

とりあえず、この遺伝子が〇〇型だからこんな能力の傾向なんだな、という理解度です。

大嶋先生の「遺伝コードを唱える」では遺伝子多型の情報頻度まで含まず、関連遺伝子をとにかく唱えてみて変化が起こったらビンゴ!ということかなと考えています。

このブログではどの型がどうだったから〇〇傾向がある、とまで書くとかなり膨大な量になってしまうので割愛しています。

気になる方は、ぜひGene Life遺伝子検査を受けてみてください~!

Gene Life遺伝子検査キットはこちら

ひとこと

いや~!

前回の記事から何か月経ってんねん!って思いますよね。

ちょこちょこ書き進めていました、ちゃんと。

まず、前回の遺伝子検査の記事を書いたところで、もう一度大嶋先生の遺伝子コードの本を読んで復習しようと思いました。

【言葉で、ホルモンバランス整えて「なりたい自分」になる!】

【あなたを困らせる遺伝子をスイッチオフ!】

そしたら、忘れてる遺伝子コードがわんさか出てきたので「これは再読完了するまで書けない!」ということもあって温存していたんです。

さらにこの記事、4項目書くのにどう頑張っても最低30分掛かる…(´;ω;`)

曖昧な情報を書いて間違ったことを広めてしまってはいけないので、調べもので時間を食ってしまいました。

そして、やたら記事が長いので、投稿前に読み直すのにも結構な時間というか日数が掛かりました。

そんなこんながあって、最初は意気揚々と書き始めた遺伝子検査結果でしたが「これは色々もっと勉強しないと…」と新たな目標ができました。

またぼちぼち書いていこうと思っています。

まだまだ検査項目はあるので…

何年かかることやら…

👇前回の遺伝子検査の記事はこちら

コメント