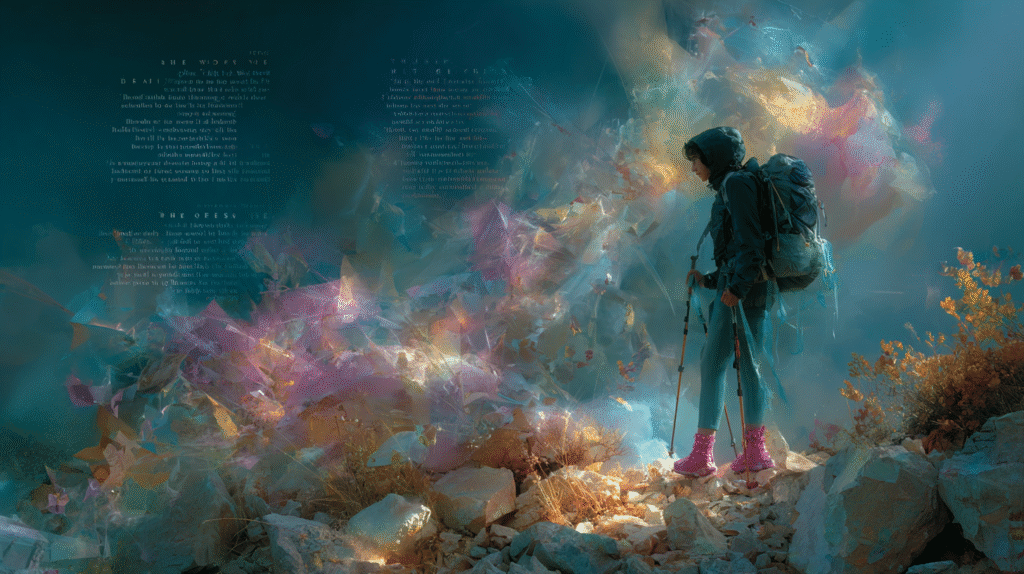

ある女性が、秋の山にハイキングに出掛けました。

その日は秋晴れのスッキリとした青空が空に広がっていて、土を踏む音や枯れ葉をサクサクと踏みながら、山を登っていきます。

頬や額に爽やかな風が当たり、少し火照ってきた体が心地良く冷やされていく。

女性は、時折山を登る足を止めて、木々の隙間から見える秋晴れの空を眺めます。

額にうっすらと滲む汗を手拭で拭うと、聞いたことがない鳥の声が遠くから聞こえてきたので、そっと耳を澄ましてみます。

すると、バサバサと鳥が羽ばたく音が聞こえてきたと思ったら、より一層強く冷たい風が女性の頬を叩き、女性は少しよろめきました。

「晴れた日に山に登るなんて、贅沢だなあ」と心の中で思いながら、女性は再び土をサクサクと踏みしめながら山頂を目指して歩き出します。

けれど、歩いても歩いても同じような林が続くばかりで、「私は本当に上に登っているのかな?」という疑問が少し頭を過ります。

土を踏む度に鳴る落ち葉の乾いた音や湿った土の感触は、靴の裏から女性の皮膚に伝わって、やわらかい土の安心感に包まれているような感覚を感じるのです。

空に昇る太陽の傾きを確認しながら、女性はひたすら木と木の間をぬって歩いて、頂上を目指していきます。

自分の息遣いを聞きながら、「そろそろ休憩した方が良いかな?もう少し登ろうかな?」と考えます。

少しずつ少しずつペースが落ちていっていると感じるのは、女性を追い越すカラフルな登山服を着た人がまた1人、また1人と増えていくから。

だけど女性は、誰かに横を追い抜かれても、そのペースを上げようとしない理由があるのです。

それは、女性はある人を待っていたからです。

ある人が女性を追って山を登ってくるはずなんだけど、待っても待ってもその人は現れず、女性の歩くペースはどんどん遅くなっていきます。

「あの人がいないと、私はだんだん登る理由が分からなくなってくる」と迷いがその歩みに表れるように、落ち葉を踏む音が途切れ途切れになって、ついに女性は歩く足を止めて後ろを振り向いてみました。

そこにはあの人の姿はやっぱりなかったので、自分が今まで登ってきた山道に横風が吹いて木の葉が舞っている様子を眺めていると、その風の間からあの人が現れないかなあなんて思うのです。

あの人の笑い声を思い出しながら、女性は山道の向こう側から歩いてくる人の足音に注目してみます。

けれども、そこから聞こえるのは風の音と木の葉が擦れる音ばかりで、あの人どころか誰一人女性を追いこしていかなくなってしまったのです。

女性はほっと安心すると同時に、「私はこれからこの山道を登るのか、それとも下るのか」ということを考え始めました。

本当はあの人と一緒に登るはずだった山道を途中まで楽しく登ってきたつもりだったんだけど、隣にあの人の姿がないのなら、私は一人で山頂に立った時にどんな気分になるのだろうか。

山頂から見下ろした風景はきっと素晴らしいものだと、女性は脳裏でその光景を思い浮かべます。

女性の他にもたくさんの登山客が山から見た風景を楽しみ、写真を撮り、何かを語り合っています。

女性は考えました。

私が今、感動した風景を一番に伝えたいのは、誰なんだろう?と。

山頂で見た自然の壮大さや、山を登り切った達成感を今すぐに伝えるとしたら、誰に伝えたいのだろう?と。

誰なら私の話を、同じ景色を思い浮かべながら、その感動を受け取ってくれるのだろう。

女性の目の前にひらひらと1枚の紅葉が落ちてきました。

紅葉は赤ちゃんの小さなてのひらのようで、ちっちゃくて、まだ緑の葉の部分も残っているような若い葉でした。

小さな紅葉をてのひらに乗せていると、風が吹くたびにゆらゆら、ゆらゆらと女性のてのひらの上で踊ります。

その様子を見ていると、なんだか微笑ましい気持ちになって、女性はクスッと笑ってみました。

てのひらで揺れる紅葉がくすぐったいけれど、てのひらを握ってしまったら紅葉を握りつぶしてしまうので、女性はくすぐったいのを我慢しながら、紅葉の赤ちゃんが揺れるのを眺めています。

「私にも、こんな赤ちゃんの頃があったんだなあ」と思い出して、揺れる紅葉を見ながらだんだん昔の自分の記憶が脳裏によみがえってきました。

あの頃、私は赤と白の着物を着て、村で一番きれいだったんだ。

だけど、私は外見ばかり磨いていたから、私にはいつも話し相手がいなくて、寂しい思いをしていたんだっけな。

お気に入りの人形に向かって喋りかけても人形は黙ったままなので、私はつまんなくて、いつも河原で小石を蹴って遊んでいた。

蹴った小石がコロコロコロ…と川の中に落ちて沈んでいくたびに、また新しい手頃な小石を探しては蹴って、時間を潰していました。

私の人生もまるで小石のようで、あっちにコロコロコロ…と転がっては、道を失っていきます。

だけど、道がなくなったと思った川に落ちた小石を眺めていると、川の水の中でゆらゆらと揺れて映る小石が見えるのです。

その小石は、ただそこにあって、私が勝手に「水の中に落ちたら終わり」だと決めてしまっていただけなのです。

だから、私は靴を脱いで、水の中にザブンと入ってみると、冷たく流れる水の勢いを足首に感じることができます。

そうやって、水中に落ちた小石を水の中で蹴ってみると、地上で蹴った時よりも転がらず、少し前に移動しただけでした。

そして、上流から流れてくる水圧で上手く小石に足を当てられず、何度か空振りしたけれど、水の重さを感じながら蹴るのは、とても心地良い重さなのです。

私は、背筋を伸ばして川の上流に視線をやります。

川は、山の方に続いていて、山は緑の葉で覆われているので、遠くから見てもふさふさとした葉が揺れるその光景をイメージすることができます。

川は、大きな音を立てて、私の足の間をすり抜けていきます。

私はたくし上げたスカートの端を握ったまま、流れる水の勢いや冷たさを感じて、「ここにやっと立っている」自分の足に力を入れます。

川も、山も、私が小さい頃からそこにあって、私はそれらを当たり前の光景だと思っていたけれど、私は今まで何一つ見ていなかったということに気づいたのは、川面が太陽の光で反射している美しさや、緑の山の葉が1枚1枚かすかに揺れることに気づいていなかったから。

川の流れる音の大きさや、木の葉の掠れる音に耳を立ててみると、そこには私の求めている静寂があるような気がしたのです。

そう、私が求めていた静寂は、川の冷たさの中にあったし、太陽の光が体に降り注ぐあたたかさの中にあったのです。

だから、それらを捕まえてみようと手を伸ばしてみたけれど、形がない冷たさやあたたかさは指の間から逃げていってしまうので、私はそれらを捕まえるのをやめて、それらを全身で浴びるように受け止めようとしました。

私の呼吸が冷たさやあたたかさや光と一体となって、大きな1つの呼吸となった時、私はようやく本物の「あたたかさ」を知ったような気がしました。

私はずっと「持っていない」と思っていたあたたかさは、ずっと私の呼吸の1つ1つと同じように、吸って吐いて、私の中を行き来していたんだなあと、そのあたたかさに身を預けてみようと思ったのです。

ひとつ、爽やかな空気が頭に流れていきます!

ふたつ、身体がだんだん軽くなっていきます!

みっつ、大きく深呼吸をして、頭がすっきりと目覚めます。

以下、AIが描いた催眠スクリプトです。

コメント